離職率を改善する具体策|平均データ・計算方法から高い会社の特徴まで徹底解説

「優秀な人材が定着しない」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった悩みを持つ中小企業は少なくありません。高い離職率は、採用・教育コストの増大や組織力の低下を招き、企業の成長を妨げる深刻な問題です。

この記事では、自社の離職率を客観的に把握するための平均データや計算方法から、離職率が高い企業に共通する特徴、そして中小企業でも今日から始められる具体的な改善策までを網羅的に解説します。

また、従業員が辞めない組織作りのコツを知りたいという方は、以下の資料もぜひダウンロードしてください。

人材が定着する仕組みや成功事例、診断リストなど幅広い内容が記載されている資料です。以下資料を読めば、人材管理力の向上が期待できます。

参考記事:離職とは?中小企業が押さえるべき基礎知識・手続き・防止策を徹底解説

目次

自社の離職率は高い?低い?まずは平均を知ろう

離職率の改善に取り組む第一歩は、自社の現状を客観的に把握することです。

【厚生労働省データ】最新の離職率の平均と推移

厚生労働省が公表した「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」によると、就職後3年以内の離職率は以下のようになっています。

| ■ 新規学卒就職者の就職後3年以内離職率 ( )内は前年差増減 【 中学 】50.5% (▲2.4P) 【 高校 】 38.4% (+1.4P) 【 短大等 】44.6% (+2.0P) 【 大学 】 34.9% (+2.6P) |

出典)厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

新規学卒者の約3人に1人が3年以内に離職しているという事実は、多くの企業にとって重要な示唆を与えます。自社の新入社員の離職率がこの数値を大きく上回る場合は、何らかの対策が必要と言えます。

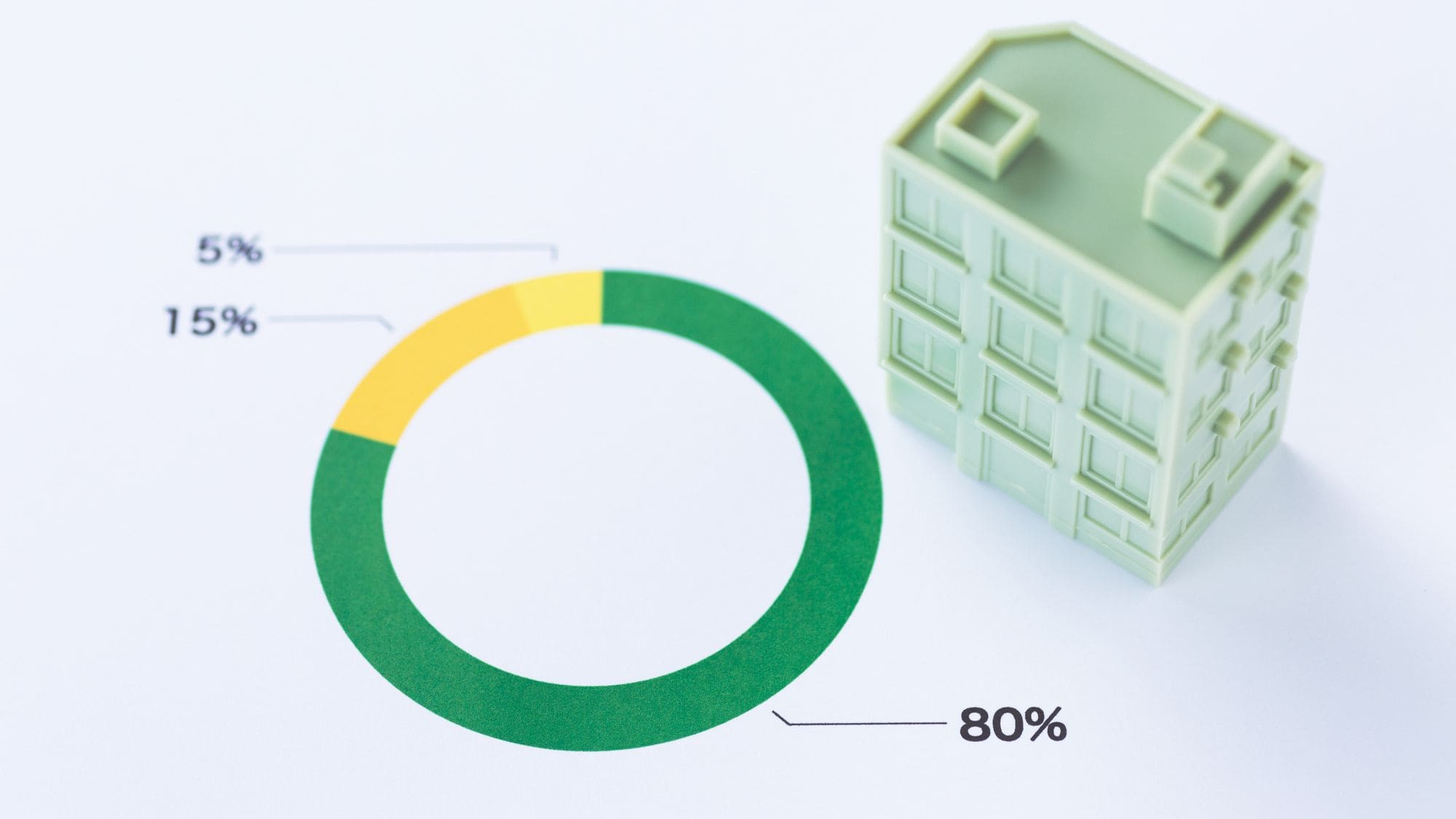

離職率が「低い」優良企業(ホワイト企業)は何%が目安?

「優良企業」や「ホワイト企業」の離職率に明確な定義はありませんが、厚生労働省の公表する平均値を一つの基準として考えることができます。

したがって、自社の3年後離職率が34.9%を大きく下回っている場合、従業員が定着しやすい、比較的「離職率が低い」企業であると言えるでしょう。

一般的には、新卒3年後離職率30%以下が優良企業の一つの目安と言われます。まずは平均値を把握し、自社の立ち位置を確認することが大切です。

参考記事:特定理由離職者とは?企業が知っておくべき条件と対応

正確な離職率の計算方法と調べ方

自社の離職率を正確に把握するためには、正しい計算方法とデータの参照方法の理解が必要です。

離職率の計算式

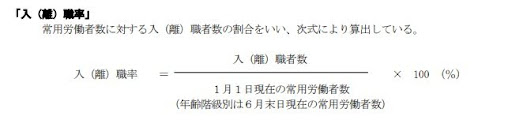

離職率とは、ある一定期間において、企業に在籍していた常用労働者のうち、どれくらいの割合の人が離職したかを示す指標です。

厚生労働省の「雇用動向調査」では、離職率は以下の計算式で算出されています。この式は、年初の従業員数を基準に、その1年間の離職者数の割合を計算するものです。

出典)厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」p.6

- 各項目の説明

- 期間中の離職者数:調査対象期間(通常は1年間)に会社を辞めた常用労働者の合計人数

- 1月1日時点の常用労働者数:年の初めである1月1日時点で在籍している常用労働者の総数

- 計算例

- 前提条件

- 1月1日時点の常用労働者数:500人

- その年の1年間に離職した人数:25人

- 前提条件

計算式に当てはめると、以下のようになります。

離職率= 25人 ÷ 500人 × 100 = 5.0%

離職率の調べ方

離職率を算出・比較するには、社内データと公的データを活用します。

- 社内データの活用:人事部門が管理する従業員名簿や入退社記録から、特定の期間における在籍者数と離職者数を割り出す

- 公的データの活用:厚生労働省が毎年公表する「雇用動向調査結果」で公開されている、産業別・性別・雇用形態別などの詳細な離職率データと、自社が属する業界の平均値を比較する

要注意!社員が辞めていく「離職率が高い会社」の5つの共通点

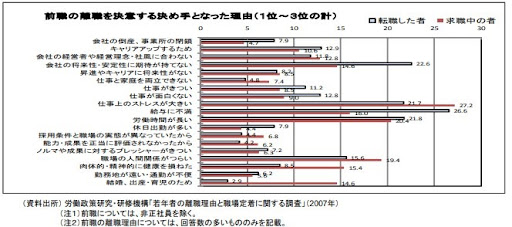

大切な社員が次々と辞めてしまう会社には、いくつかの共通した課題が潜んでいます。厚生労働省の資料によると、若者の離職率が高い背景には、単一ではない複合的な理由が存在します。

ここでは、とくに注意すべき5つの共通点を解説します。

劣悪な労働条件(長時間労働・低賃金)

給与や労働時間といった基本的な労働条件への不満は、離職率を高める大きな引き金となります。

- 給与への不満:若者の離職理由として「給与に不満」を挙げた割合は、転職した者で26.6%、求職中の者で16.0% と非常に高い

- 長時間労働:「労働時間が長い」ことも主要な離職理由であり、転職した者で21.8%、求職中の者で20.4%

これらのデータは、従業員が自身の働きに見合った対価や、プライベートとのバランスが取れる労働環境が求められていることを示しています。

強いストレスや心身の健康問題が生じている

心身の健康を損なうほどの職場環境は、社員の定着を著しく妨げます。

- 高いストレス:離職の決め手として「仕事上のストレスが大きい」と回答した若者は、求職中の者で27.2% 、転職した者で21.7% に上り、離職理由の中で高い

- 健康問題:「肉体的・精神的に健康を損ねた」ことを理由に挙げる人は、求職中の者で15.4%、転職した者で8.5%と少なくない

過度なプレッシャーやストレスは、従業員のパフォーマンスを低下させるだけでなく、最終的に離職という選択につながります。

会社の将来性やキャリアへの不安がある

企業の安定性や自身の成長が見込めない環境は、とくに向上心のある若手社員の離職率を高めます。

会社の将来性:「会社の将来性・安定性に期待が持てない」という理由は、転職した者で22.6% 、求職中の者で14.6%

キャリアの停滞:会社にいても「昇進やキャリアに将来性がない」と感じる人は、求職中の者で8.5%、転職した者で8.2%、自身の「キャリアアップのため」に離職を決意する若者は、求職中の者が10.6%、転職した者で12.9%と多い

従業員が安心して長く働けるビジョンや、成長できるキャリアパスを示せない企業は、人材を維持することが困難になります。

人間関係の悪化や社風のミスマッチ

職場の雰囲気や人間関係は、日々の業務満足度に直結する重要な要素です。

- 人間関係の問題:「職場の人間関係がつらい」ことは、求職中の者で19.4% 、転職した者で15.6%

- 社風の不一致:「会社の経営者や経営理念・社風に合わない」と感じる求職中の者は12.8%、転職した者が11.8%であることも、従業員のエンゲージメントを下げ、離職率を高める一因となる

風通しの悪い組織や、価値観が合わない職場環境は、従業員の孤立感を深め、離職率を高める傾向にあります。

人材育成の機会不足と不公正な評価

自身の能力を正しく評価されず、成長の機会も与えられない環境では、従業員のモチベーションは低下します。

- 不公正な評価:「能力・成果を正当に評価されなかったから」という不満も求職中の者が6.2%、転職した者が4.2%と離職理由の一つである

出典)厚生労働省「若者の離職理由」p.11

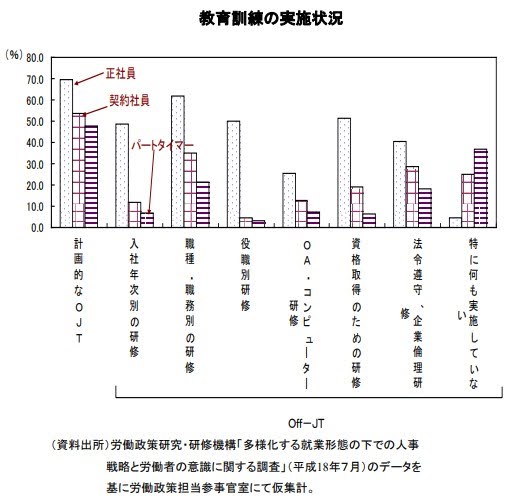

- 育成機会の格差:正規雇用者と非正規雇用者の間では、OJT(On-the-Job Training)や職務別研修など、職業能力開発の機会に大きな格差が存在

社員の成長を支援する体制が整っていない、あるいは評価制度が不透明な企業は、従業員の貢献意欲を削ぎ、結果として人材流出を招いてしまいます。

参考記事:離職防止の教科書!明日から使える施策アイデアと成功事例

中小企業が今日から始められる離職率の改善策5選

離職率の改善は、一朝一夕には実現できません。しかし、地道な取り組みを重ねることで、従業員が定着し、活気ある組織へと変えていくことは可能です。

採用のミスマッチを防ぎ、適切な人材を確保する

離職の多くは、入社前の期待と入社後の現実にギャップがある「採用のミスマッチ」に起因します。

採用段階で、良い面だけでなく、仕事の厳しさや課題なども正直に伝えるRJP(現実的な職務予告)が有効です。企業の価値観や文化に共感してくれる人材を見極めることが、離職率低下への第一歩です。

労働環境を見直し、働きやすい職場を作る

長時間労働の是正、有給休暇の取得促進、フレックスタイム制やテレワークの導入など、従業員が柔軟かつ健康的に働ける環境を整備します。

物理的なオフィスの快適性向上や、使いやすいITツールの導入も、従業員満足度を高める上で効果的です。

透明性の高い人事評価制度を導入する

評価基準を明確化し、全従業員に公開します。「どのような行動や成果が評価されるのか」がわかれば、従業員は目標を持って業務に取り組めます。

評価結果を伝える際には、必ず1on1などのフィードバック面談の機会を設け、評価の理由を丁寧に説明し、今後の成長への期待を伝えることが重要です。

コミュニケーションを活性化させ、風通しを良くする

部署や役職の垣根を越えたコミュニケーションは、健全な人間関係の土台となります。

定期的な1on1ミーティングで上司と部下の対話を促したり、メンター制度で新入社員の孤立を防いだり、社内イベントで交流の機会を創出したりするなど、組織内の「風通し」を良くする工夫が求められます。

研修やキャリア支援で従業員の成長をサポートする

従業員が「この会社で成長できる」と実感できる環境は、離職率を大きく低下させます。スキルアップのための研修プログラムや資格取得支援制度を充実させましょう。

また、定期的にキャリア面談を実施し、従業員一人ひとりのキャリアプランに寄り添い、支援する姿勢を示すことが大切です。

改善策実施後の効果測定と継続

施策を実行したら、必ず効果測定を行います。離職率の推移を定期的に確認するだけでなく、従業員満足度調査やパルスサーベイなどを活用して、従業員のリアルな声を収集するのです。

結果を基に、PDCAサイクルを回し続けることが、継続的な組織改善には不可欠です。

参考記事:雇用保険被保険者離職票の書き方とは?中小企業担当者が知るべき手続きと注意点

離職率を下げるための3つの企業事例

離職率の高さに悩む企業は少なくありません。しかし、働き方改革や制度の見直しによって、従業員の定着率向上に成功している企業も存在します。

ここでは、異なる課題を抱えながらも、独自の取り組みで離職率低下を実現した3社の事例を厚生労働省の資料から紹介します。

参考)厚生労働省「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」

情報通信:事業の多角化と働き方改革で長時間労働を是正

長時間労働とそれに伴う人材流出が課題だった企業が、事業の多角化という取り組みで、離職率低下に成功。

課題:IT業界特有の長時間労働による従業員の疲弊と、それに伴う人材流出

改善策:下請け中心の事業構造から脱却し、自社でWebサービス事業を立ち上げるなど、事業の多角化を推進

結果:

- 自社で業務量や納期をコントロールできるようになった結果、月間の平均残業時間を5〜9時間にまで大幅に削減することに成功

- 従業員の負担を軽減し、離職率の低下を実現

医療介護:業務の機械化と可視化で介護現場の負担を軽減

「腰痛・残業・メンタル不調」による離職が課題だった企業が、業務の機械化やデータ分析、面談の実施という取り組みで、離職率低下に成功。

課題:「腰痛・残業・メンタル不調」が大きな離職理由

改善策:

- 身体的負担を軽減するため、介護リフトや見守りセンサーなどの介護ロボットを積極的に導入し、「ノーリフティングケア(持ち上げない介護)」を推進

- 残業を削減するために、全職員の業務内容と時間をデータで収集・分析

- 精神的な負担に対しては、「T-king」と名付けた1対1の面談を定期的に実施

結果:年間休日を123日以上確保できる体制の構築により、離職率低下に成功

運輸:「背中を見て学ぶ」文化から脱却し、チームで育てる体制を構築

旧来の職人気質な文化による人材育成の停滞が課題だった企業が、若手主導のチーム育成やジョブローテーションという取り組みで、働きやすい職場環境を構築し、離職率低下に成功。

課題:「背中を見て学べ」という旧来の職人気質な文化が、円滑な業務連携や人材育成の妨げとなる

改善策:

- 若手・中堅社員が中心となる「育成チーム」を発足させ、従業員主導での業務改善と人材育成の仕組み化に着手

- 複数の業務を経験させる「ジョブローテーション」制度を導入

- 配送ルートの標準化などを従業員主体で進める

結果:働きやすい職場環境の構築と離職率の低下

まとめ

離職率の改善は、単なるコスト削減の問題ではなく、企業の未来を創るための重要な投資です。自社の現状をデータで正確に把握し、離職率が高い根本原因となっている課題から目をそらさず、一つひとつ着実に対策を講じていくことが求められます。

従業員一人ひとりが「大切にされている」と感じ、自身の成長と会社の成長を重ね合わせられるような職場環境の構築こそが、優秀な人材定着と、企業の持続的発展をもたらすための鍵となるのです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録