マネーロンダリングとは?言葉の意味、疑われた際の対策、事例まとめ

マネーロンダリングとは、犯罪によって得られた不正な資金を合法的に見えるように処理する行為です。企業として、マネーロンダリングされたお金を受け取ってしまうリスクがあります。

法務や財務をはじめとするバックオフィス担当者としては、マネーロンダリングの犯罪に巻き込まれないよう「社内に啓蒙する」「制度を拡充する」などを実践すべきです。しかし、マネーロンダリングの手法や防止策について「具体的に何をすべきか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、マネーロンダリングの基本的な仕組みや事例、企業への影響、そして実践すべき対策について詳しく解説します。自社のリスク管理に役立てるために、ぜひ参考にしてみてください。

目次

マネーロンダリングとは

マネーロンダリングは「資金洗浄」と訳されます。

犯罪行為によって得た不正資金について「他人名義の口座への振込」「株や債券の購入」などを通し、出所を分からなくする行為です。警察の捜査・摘発を逃れるために行われます。

マネーロンダリングは、犯罪者が資金を「洗浄」して合法的な経済活動に組み込むことを目的としており、金融機関や企業がこの行為に関与することは大きなリスクを伴います。

マネーロンダリングの仕組みと手法

マネーロンダリングの主な手法は以下です。

- 不正資金を複数の口座や国に分けて送金し、追跡を難しくする

- 現金を他の資産(不動産や商品など)に変えることで、資金の出所を隠す

- 実際には存在しない取引を行い、資金の移動を偽装する

- 複雑な金融商品(デリバティブやオフショア口座など)を利用し、資金の流れを隠す

こうした手法により、資金の出所を隠します。資金洗浄の過程は、通常、複数の段階を経て行われ、最終的にはクリーンな資金に偽装して再利用されます。

マネーロンダリングとビジネスとの関連性

マネーロンダリングについて「企業活動とは関係ない」と思う方も多いことでしょう。実際、マネーロンダリングのお金は「麻薬取引で得た収入」など、一般企業とかけ離れたものもあります。

しかし「脱税」「粉飾決算」など、ビジネスとの距離が近いものがあることも確かです。たとえば、仲がいい企業が脱税で得た収入をマネーロンダリングしたうえで、自社との取引に使用するかもしれません。

ほかにも、「不動産を購入する」「『存在しない取引を偽装してくれ』と持ちかけてくる」などのリスクがあります。

企業がそれを知ったうえでお金を受け取ってしまうと、もちろん犯罪となります。こうした犯罪に巻き込まれないためにも、企業としてはマネーロンダリングの仕組みを理解したうえで防止できるよう、対策すべきです。

マネーロンダリングの「前提犯罪」と「犯罪収益」とは

マネーロンダリングは不法に収益を生み出す犯罪です。

マネーロンダリングを行うために犯す犯罪を「前提犯罪」といいます。また前提犯罪によって得た財産・報酬が「犯罪収益」です。

つまりマネーロンダリングとは「前提犯罪を犯して得た犯罪収益を隠すための行為」を指す言葉です。では、具体的な前提犯罪について紹介します。

出典)e-GOV「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」

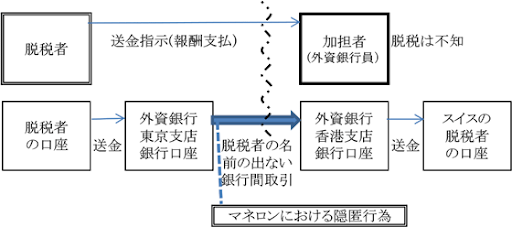

脱税・詐欺

出典)国税庁「脱税がマネー・ローンダリングの前提犯罪とされた場合の論点」

脱税・詐欺は代表的な前提犯罪のひとつです。脱税・詐欺で得た資金を海外口座含め、転々と送金し、出所を分からなくする手段がよく取られます。

その他の前提犯罪

脱税・詐欺のほか、マネーロンダリングのきっかけになる前提犯罪には、さまざまな種類があります。たとえば以下です。

| 項目 | 内容 |

| 横領 | 企業や公務員が職権を乱用して不正に得た金銭 |

| 贈収賄 | 企業の役職者が受け取った不正な金銭 |

| 麻薬取引 | 麻薬の密売や取引で得た金銭 |

| 窃盗・強盗 | 盗みや強盗で得た金銭 |

| 暴力団関連の犯罪 | そのほか組織犯罪や詐欺、恐喝から得た金銭 |

このように、さまざまな犯罪がマネーロンダリングのきっかけになります。企業が前提犯罪を知っていたうえで、金銭を受け取るのはもちろん犯罪です。

知らずして受け取った場合には犯罪になりませんが、世間的な評価を落としてしまうリスクがあります。そのため、マネーロンダリングのリスクを事前に排除することが必要です。

具体的な対策は後述します。

マネーロンダリングの国内事例5選

ここでは、マネーロンダリングの事例を5つ紹介します。

特殊詐欺事件に係る犯罪収益等隠匿

| 長崎県の会社員の男は、特殊詐欺グループが被害者からだまし取るなどして入手したキャッシュカードを使用してATM機から現金を払い出しました。 その現金の一部で電子マネーを購入して、同電子マネーを利用するためのコードをメッセージアプリで送信したことから、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙されました。 |

出典)警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年) 」p.45

昨今では特殊詐欺が増えています。こうしたマネーロンダリングに巻き込まれないために、外部との取引の際には、事前に「信用に値するか」を調べることが必要です。

インターネットを利用した詐欺事件に係る犯罪収益等隠匿

| 山口県の会社員の男は、他人になりすましたうえで虚偽の自動車売買契約を締結しました。この男の電子マネーサービスのアカウントに販売代金を送信させ、同運転免許証の名義人に帰属する正当な収益であるかのように装ったことから、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙されました。 |

出典)警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年) 」p.45

こうした電子マネーを介して犯罪収益を挙げるケースもあります。

自社の取引先との送金や電子マネー取引に関しては、注意深く監視することが必要です。異常な取引があった場合には即座に確認・対応できる体制を整備しましょう。

著作権法違反事件に係る犯罪収益等収受

| 大阪府のビルオーナーである無職の男は、海賊版DVD販売店が入居するビルの賃料等を受 け取る際、海賊版DVDの販売で得た売上金であることの情を知って、その一部を受 け取ったことから、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)で検挙した。 |

出典)警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年) 」p.45

不動産の管理業務においては、入居者やテナントの事業内容に関する適切な審査が必要です。

不正な活動が行われている可能性がある場合、速やかに対処し、違法行為に関与しないことが重要です。また、入居時の契約書に遵守事項を明記するなど、リスク回避の体制を構築しましょう。

窃盗事件に係る犯罪収益等収受

| 広島県で医薬品卸売販売業を営む男は、窃盗グループが盗んできた医薬品を買い取る際、それが盗品であることを知りながら有償で買い受けていました。これにより盗品等有償譲受及び組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)で検挙されました。 |

出典)警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年) 」p.46

マネーロンダリングには、金銭だけでなく「製品」のパターンもあります。商品の調達に関しては、仕入れ先の信頼性を確認し、盗品や不正商品が流通しないように内部チェックを強化することが重要です。

銀行法違反事件に係る犯罪収益等隠匿

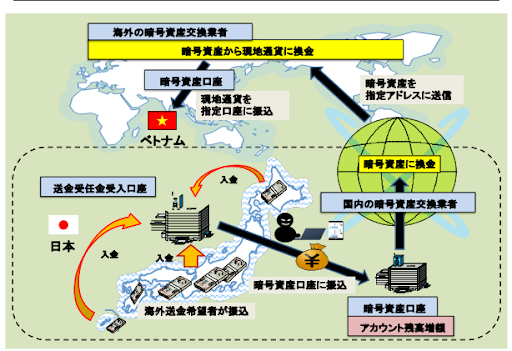

| 神奈川県のベトナム人男性らは、ベトナムへの送金を希望する人々から自己名義や他人名義の口座に送金された金額の一部を、不正に開設した暗号資産取引のアカウントに入金していました。この行為により、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で逮捕されました。 |

出典)警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年) 」p.46

取引先・顧客の送金先について、暗号資産が関わる場合は、特に注意が必要です。

疑わしい取引には早期に対応できる体制を整えましょう。また海外との取引の際にも、問題ないかを確認することでリスクを軽減する必要があります。

マネーロンダリングによる企業への悪影響

マネーロンダリングに加担してしまった際、具体的に企業に対してどのような悪影響があるのでしょうか。ここでは、3つに分けて紹介します。

法的制裁

犯罪収益のマネーロンダリングと分かったうえで金銭を受け取ることは犯罪です。そのため法的制裁を受けます。

不祥事を発表することで、取引先から契約を打ち切られてしまうこともあるでしょう。これにより事業運営が大きく傾くリスクがあります。

企業の評判低下と顧客離れ

犯罪収益と知らずに金銭を受け取った場合、犯罪にはなりません。しかし、社会的な信用は失墜してしまいます。

このような事態が起きると、顧客、株主、パートナーなどのステークホルダーからの信頼を失います。売上低下、リソース不足などの問題につながるため、経営に悪影響が及ぶことも重要な問題です。

コンプライアンス違反による業務停止・高額な罰金

マネーロンダリングに加担するなど、法規制を遵守しない場合、当局からの業務停止命令や高額な罰金が課される可能性が高いです。

このような状況になると、従業員や株主を含むすべてのステークホルダーに不利益をもたらします。その結果、経営面で大きな悪影響が生まれるでしょう。

マネーロンダリング防止のための国際的・国内的対策

こうしたマネーロンダリングの問題を防ぐために、日本国内外で対策が講じられています。ここでは、国外と国内に分けて解説しましょう。

国際組織「FATF」の役割

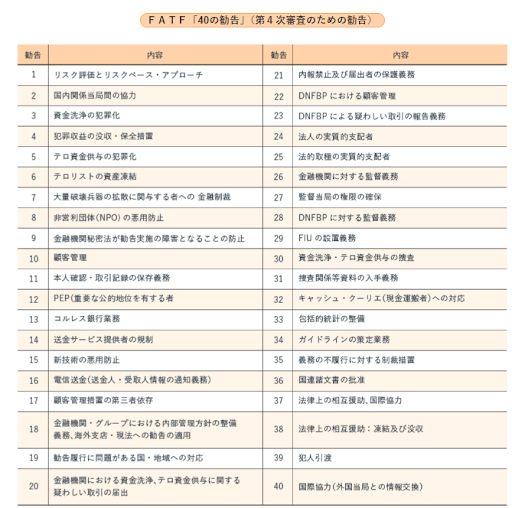

FATF(金融活動作業部会)は、マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するための国際基準を策定する機関です。

加盟国における規制の整備状況を評価し、改善を促進します。また、ハイリスク国のリストを公表し、国際的な金融システムの安全性を確保する役割もある組織です。

FATFでは各国が取るべきマネロン対策について「40の勧告」という指標で評価しています。

出典)財務省「国際的なマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」

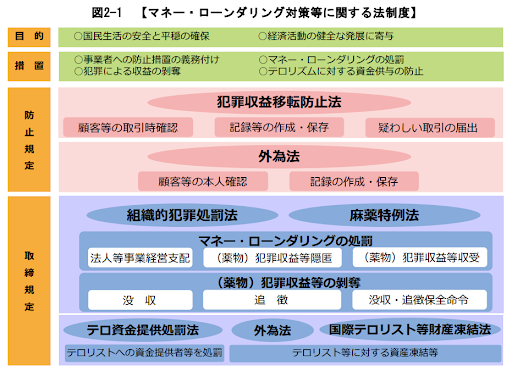

日本における主な法律と規制

出典)警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年) 」p.12

日本においても、マネーロンダリングを防止するために、さまざまな法整備が進んでいます。

以下の法律で防止・取り締まりを強化していることが特徴です。

| 項目 | 内容 |

| 防止 | 犯罪収益移転防止法 外為法 |

| 取り締まり | 組織的犯罪処罰法 麻薬特例法 テロ資金提供処罰法 国際テロリスト等財産凍結法 |

こうした法律をもとに「疑わしい取引の届出を義務付ける」「第三者機関で取引を評価する」などの措置を取ることで、企業が犯罪に巻き込まれるリスクを軽減しています。

マネーロンダリング防止のための企業向け対策

企業にとって、マネーロンダリングを防止するための施策を講じることは必須です。ここでは、具体的な対策について紹介します。

KYC(顧客の本人確認)をする

KYC(Know Your Customer)は、顧客の身元確認を通じて、犯罪収益の流入を防ぐために重要です。

たとえば、銀行では新規口座開設時に本人確認書類の提出を求め、顧客の個人情報を記録します。さらに、大口送金を行う際には、取引目的や資金の出所を詳しく確認することが必要です。

金融機関以外でも、新規の顧客と取引する際には、必ずKYCを徹底しましょう。

これにより、架空名義の利用や不正資金の移動を未然に防げます。現在ではKYC手続きのデジタルツールもありますので、効率的に確認作業を進めることも可能です。

デューデリジェンスを徹底する

デューデリジェンスとは、顧客・取引先と契約する前に、背景を調査しリスクの高い取引を避けることです。

たとえば「反社会的勢力との関係はないか」「過去の不正行為はないか」などを調べます。そのうえで政府が発行するリストをはじめとしたデータベースをもとにスクリーニングしましょう。

これにより、信頼できない企業とのやり取りを未然に防げます。

疑わしい取引の報告を義務付ける

財務部など、企業内部の取引担当者に報告してもらう業務フローを構築しましょう。通常の取引パターンとは違う動きを検知し、速やかに報告してもらうことが必要です。これにより、マネーロンダリングへの加担を未然に防げます。

たとえば「短期間に大金が繰り返し送金される」「不自然に複数の口座を経由した送金が行われる」などの場合は、マネーロンダリングの疑いがあります。こうした取引をエスカレーションしてもらうルール設定が大事です。

社内教育と意識向上を図る

マネーロンダリングの知識は、世間一般にあまり浸透していません。マネーロンダリング防止の意識を従業員に浸透させるため、定期的な研修を実施しましょう。

たとえば「疑わしい取引先を見抜くポイント」「不自然な資金移動の例」などのプログラムは重要です。また対応手順をシミュレーション形式で学ぶことで、実務での判断力が向上します。

内部監査とリスク管理を行う

内部監査を通じて「マネーロンダリング防止対策が適切に運用されているか」を確認することも重要です。

たとえば、大口取引の記録をランダムに精査し、不正の兆候がないか調べることが挙げられます。また既存の取引先に関しても、定期的にリスク評価を行いましょう。

マニュアルの整備をする

取引先とやり取りする際のマニュアル整備も必要です。

たとえば「新規取引先について反社チェックを義務付ける」「半期に一回、既存取引先の監査を行う」などを全社的にレギュレーションとしましょう。

運用の際には、経営陣から現場スタッフまで、全員に説明をする必要があります。また適切に守られているかを、必ず確認してください。

マネーロンダリングを疑われた際の対応

健全に企業活動をしていても、不自然な取引をしている場合には、マネーロンダリングを疑われてしまうことがあります。

たとえば「不自然な送金パターン」「短期間での複数取引」などです。このような挙動があった際には、金融機関などに疑われてしまう可能性があります。

その際には、健全な取引であったとしても、必ず金融庁に届出を出さなくてはいけません。

出典)金融庁「疑わしい取引の届出制度」

疑わしい取引の参考事例

実際に、金融機関から疑われてしまいがちな事例を紹介します。金融庁の「疑わしい取引の参考事例」のページには8つのカテゴリに分けて、疑わしい事例を解説しています。

以下がその一部です。

- 短期間で頻繁に行われる多額の入出金

- 架空名義や借名口座を使用した取引

- 多数の者に頻繁に送金を行う口座

- 同一のIPアドレスから異なる名義で取引

- 法人の実態がないとの疑いがある取引

届け出を提出する時間を無駄にしないためにも、取引が必要な場合は、注意しましょう。

出典)金融庁「疑わしい取引の参考事例」

まとめ

マネーロンダリングは、企業にとって犯罪行為への関与リスクを伴う重大な問題です。犯罪収益を受領すると、法的制裁、評判低下、取引停止など深刻な影響を及ぼす可能性があります。

会社として制度・マニュアルを整備していたとしても、社員の意識が低いことは問題です。知らず知らずの間にマネーロンダリングに巻き込まれてしまう可能性もあります。

バックオフィス担当者としては、社内マニュアルの整備はもちろん、社員への研修も徹底しましょう。自社のコンプライアンスリスクを最小化するために必要なことです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録