出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の違いは?併用するメリットも紹介

2022年10月から「産後パパ育休」とも呼ばれる出生時育児休業制度がスタートしました。

しかし、「従来の育児休業と何が違うの?」「どちらを使えばいいのだろう?」といった疑問を持っている方も多いでしょう。

この二つの制度は、名前は似ていますが、目的やルールが異なる全く別のものです。

そこでこの記事では、出生時育児休業と育児休業の具体的な違いや、二つの制度を併用するメリット、企業が取るべき対策について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

目次

出生時育児休業(産後パパ育休)とは

出生時育児休業は、通称「産後パパ育休」とも呼ばれ、2022年10月1日に施行された育児・介護休業法によって創設された新しい制度です。

厚生労働省では、出生時育児休業について以下のように説明しています。

| 子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。 |

出典)厚生労働省「両立支援のひろば | 事業主の方々へのお役立ち情報Q20」

この制度が作られた主な目的は、これまで取得率が伸び悩んでいた男性の育児休業取得を促進することにあります。

出生時育児休業の大きな特徴は、子の出生後8週間以内という、母親の心身の負担が特に大きい時期に、最大4週間の休業を「分割」もしくは「一括」で取得できる点です。

さらに、事前に労使協定を締結していれば、休業中に所定労働日・時間の半分を上限として働くことも認められています。

ただし、休業開始日・終了予定日は所定労働時間未満でなければならないなど、細かい制限があります。

完全に仕事を離れることに抵抗がある方でも、業務の引継ぎなどをしながら休みを取得しやすくなっているのが、この制度の画期的なポイントです。

育児休業とは

育児休業は、以前から存在する制度で、子育てをする労働者が性別に関わらず取得できる休業です。

| 育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒めません。 |

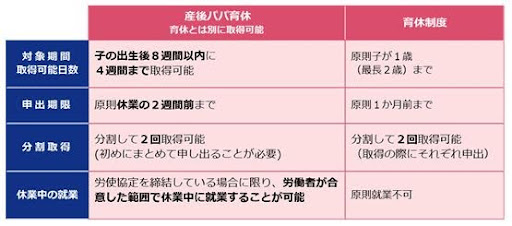

育児休業制度は、出生時育児休業と比較すると、以下のような違いがあります。

出典)厚生労働省「両立支援のひろば | 事業主の方々へのお役立ち情報Q20」

なお、以前まで育児休業は「原則1回」しか取得できませんでしたが、2022年10月からは男女ともそれぞれ2回まで取得することが可能となりました。

これにより、例えば「最初は母親が取得し、職場復帰のタイミングで父親が交代して取得する」といった、より柔軟な働き方の選択が可能となっています。

出生時育児休業と育児休業にはどのような違いがある?

出生時育児休業と育児休業の違いについて、前項で簡単に解説しましたが、この項目では、さらに詳しい違いについて紹介していきます。

取得対象者の違い

法律上、どちらの制度も男女を問わず取得することが可能です。

ただし、制度が想定している主な対象者には違いがあります。

出生時育児休業は、産後休業を取得できない父親が、子の出生直後の大変な時期に育児に参加することを主な目的としています。

そのため「産後パパ育休」という通称で呼ばれることが多くなっています。

ただし、養子を迎えた場合など、事情によっては母親も取得対象者となり得ます。

一方で育児休業は、子どもが1歳になるまでの期間、男女問わず取得できる普遍的な制度です。

父親も母親も、それぞれのライフプランに合わせて長期的な育児への関わり方を計画するために利用することが想定されています。

参考)厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例より抜粋(①出生時育児休業)」

参考)厚生労働省「両立支援のひろば | 事業主の方々へのお役立ち情報Q20」

取得期間の違い

取得できる期間と時期は、二つの制度の最も大きな違いの一つです。

出生時育児休業は、子の出生日または出産予定日のいずれか早い方から、出生後8週間が経過する日までの期間内に、合計で4週間を上限として取得できます。

産後の最も慌ただしい時期をピンポイントで支えるための、短期集中型の休業制度と言えるでしょう。

対して育児休業は、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの長期間にわたって取得できます。

保育所に入れないなどの特定の理由があれば、最長で2歳まで延長することも可能です。

こちらは、子どもの成長に寄り添う、長期的な休業制度という位置づけになります。

参考)厚生労働省「両立支援のひろば | 事業主の方々へのお役立ち情報Q20」

取得回数の違い

取得できる回数については、2022年10月の法改正によって、どちらの制度も柔軟になりました。

出生時育児休業は、制度の開始当初から、最大4週間の休業期間を2回に分割して取得することが認められています。

例えば、「出産直後に2週間休み、少し落ち着いた1ヶ月後にもう一度2週間休む」といった柔軟な使い方が可能です。

そして従来の育児休業は、原則として分割取得ができませんでした。

しかし、法改正によりこちらも2回まで分割して取得できるようになっています。

これにより、夫婦で交互に取得したり、一度復職してから再度取得したりと、より家庭の状況に合わせた計画が立てやすくなりました。

参考)厚生労働省「両立支援のひろば | 事業主の方々へのお役立ち情報Q20」

申出期限の違い

休業を取得する際に、会社へ申し出る期限にも違いがあります。

出生時育児休業の申出期限は、原則として休業を開始したい日の2週間前までと定められています。

出産は予定日通りに進まないことも多いため、急な予定変更にも対応しやすいよう、比較的短い期間に設定されています。

一方で、育児休業の申出期限は、原則として休業開始の1ヶ月前までです。

こちらは長期の休業となるため、企業側が人員配置や業務の引継ぎなどを計画する期間を十分に確保できるよう、長めに設定されています。

どちらの制度を利用するかによって、準備を始めるべきタイミングが異なることを覚えておいてください。

参考)厚生労働省「両立支援のひろば | 事業主の方々へのお役立ち情報Q20」

就業可否の違い

休業期間中に働くことができるかどうかは、両制度の決定的な違いです。

出生時育児休業の大きな特徴として、労使で事前に合意した場合に限り、休業中に一定の範囲内で就業することが認められています。

ただし、就業できる日数や時間には上限が設けられているため、「顧客との大事な打合せにだけ参加する」といった働き方が可能になり、キャリアの中断に対する不安を和らげる効果が期待されます。

それに対して、育児休業は、その名の通り育児に専念するための休業です。

したがって、原則として休業期間中に就業することは認められていません。

もし会社から指示されて就業した場合は、その時点で育児休業が終了したものと見なされる可能性があるので注意が必要です。

参考)厚生労働省「両立支援のひろば | 事業主の方々へのお役立ち情報Q20」

出生時育児休業に関する給付金

休業中の生活を支える給付金制度も、育休制度に合わせて整備されています。

以下の3つの給付金については、ぜひ理解しておきましょう。

育児休業給付金

育児休業給付金は、原則として「子が1歳になるまでの育児休業」に対して支給される給付金です。

育児休業給付金の支給要件については以下の通りです。

- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

- 一支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

- (期間を定めて雇用される方の場合) 養育する子が1歳6か月に達する日までの間※1に、その労働契約の期間※2が満了することが明らかでないこと。

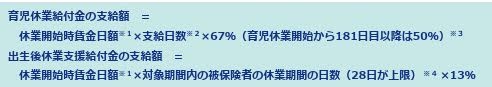

育児休業給付金の支給額については以下の通りです。

出典)厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」p.16

※1:同一の子に係る最初の出生時育児休業又は育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)直近6か月間(賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除く。また、当該休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(上限額及び下限額があります。)をいいます。

※2:支給日数は、原則30日間。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数です。また、支給単位期間の途中で離職した場合、離職日(喪失日の前日)までが支給対象です。ただし、2025(令和7)年3月31日以前に離職した被保険者については、喪失日の属する支給単位期間の前の支給単位期間までが支給対象です。

※3:出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。181日目以降は給付率50%となります。

※4:出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休に対して出生後休業支援給付金が支給されている場合など、同一の子に対して既に出生後休業支援給付金が支給されている場合は、支給済日数分を差し引いた日数が上限日数となります。

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、出生時育児休業の創設に合わせて新設された給付金です。

出生時育児休業を取得した場合に、育児休業給付金とは別に支給されます。

出生時育児休業給付金の支給要件については以下の通りです。

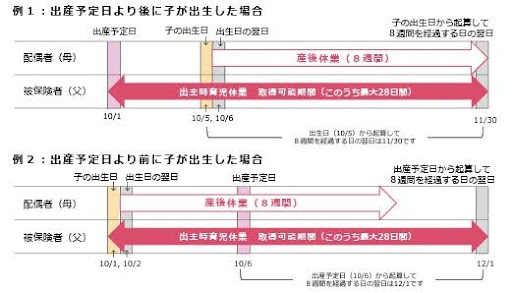

① 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内(⇒例1、2参照)に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

- 出生時育児休業給付金の対象は、被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めた休業です。

- 産後休業(出生日の翌日から起算して8週間)は出生時育児休業給付金の対象外です。

- 出生時育児休業給付金の対象となるには、出生時育児休業の初日から末日まで被保険者である必要があります。

- 被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。

出典)厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」p.3

②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

育児休業給付金と同じ要件です。

③ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

「最大10日」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。(期間を定めて雇用される方の場合)

④ 子の出生日※1から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間※2が満了することが明らかでないこと。

※1 出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日

※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの

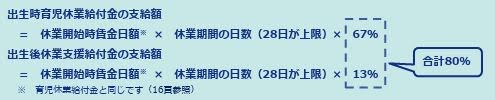

出生時育児休業給付金の支給額については以下の通りです。

出典)厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」p.4

出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合の支給額は、以下のようになります。

| 支払われた賃金の額 | 出生時育児休業給付金の支給額 | 出生後休業支援給付金の支給額 |

| 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13% |

| 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13% |

| 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上 | 支給されません | 支給されません |

- 事業主から支払われた賃金の額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下であれば、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金ともに減額されません。

- 事業主から賃金が支払われ出生時育児休業給付金の額が減額される場合でも、出生後休業支援給付金の額は減額されませんが、事業主から支払われた賃金の額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上の額となり出生時育児休業給付金が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、2025年4月に創設された新しい給付金制度です。

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて、最大28日間「出生後休業支援給付金」が支給されます。

出生後休業支援給付金は、被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。)が、次の①および②の要件を満たした場合に支給対象となります。

①被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(裏面の3参照)に該当していること。

※ 対象期間:

- 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

- 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「2025年4月1日」として要件を確認します。

出生後休業支援給付金の支給額の計算式は以下の通りです。

| 支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)※2×13% |

出典)厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しました」p.1

※1 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。

※2 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日を上限とする。

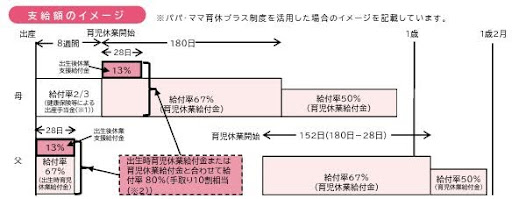

支給額のイメージは以下の通りです。

出典)厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しました」p.1

※1 出産手当金につきましては、ハローワークが取り扱う制度ではありません。ご自身が加入している健康保険等の運営機関へお問い合わせください。

※2 育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります。ただし、休業開始時賃金日額には上限額(2025年8月1日時点:16,110円(毎年8月1日に改定))があることにご留意ください。

※3 就労状況・賃金支払状況により出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合は、出生後休業支援給付金の支給は行いません。

出生時育児休業と育児休業は併用可能!併用するメリットとは?

出生時育児休業と育児休業は、それぞれが独立した制度であるため、両方の要件を満たせば併用することが可能です。

「どちらが得」ということではなく、この二つを戦略的に組み合わせることで、家族にとって大きなメリットが生まれます。

例えば、以下のような柔軟な育休プランを組むことができます。

- 出産直後の最も大変な時期に、父親が「出生時育児休業」を2週間取得して母親をサポートする。

- その後、母親が「育児休業」を10ヶ月ほど取得する。

- 母親の職場復帰に合わせて、父親が交代で「育児休業」を2ヶ月取得し、子どもが1歳になるまで切れ目なく家庭で育児をする。

このように、併用するメリットは「単に休みが増えるだけ」ではありません。

まず、産後の不安定な時期に夫婦二人で協力体制を築くことで、母親の心身の回復を助け、「産後うつ」のリスクを軽減する効果が期待されます。

さらに、父親が主体的に育児に関わる時間が増えることで、その後の育児参加への意識が高まります。

また、夫婦で時期をずらして休業することで、世帯収入の減少を最小限に抑えつつ、子どもとの時間を最大限に確保することも可能となるでしょう。

出生時育児休業に対して中小企業が取るべき対策

男性従業員が出生時育児休業などの制度を気兼ねなく利用できるようにするためには、特に中小企業において、事前の準備と体制づくりが不可欠です。

ここでは、企業が取るべき具体的な対策を3つ紹介します。

参考記事:育児・介護休業法の改正履歴!2024年改正の理由と企業対応のポイント

従業員へ徹底周知する

最も重要なのは、従業員に対して制度の内容を正しく、そしてわかりやすく周知することです。

どんなに素晴らしい制度があっても、従業員がその存在や利用方法を知らなければ意味がありません。

一斉メールや社内報などを活用し、出生時育児休業と育児休業の違い、申出方法、給付金などについて定期的に情報発信することが求められます。

また、管理職向けの研修を実施し、部下から育休取得の相談があった際に適切に対応できるよう、理解を深めてもらうことも重要です。

業務の引継ぎ体制を整える

従業員が安心して休業に入るためには、「自分が休んでも仕事が回る」という信頼感のある職場環境が不可欠となります。

そのために、日頃から業務の属人化を防ぎ、円滑な引継ぎができる体制を整えておきましょう。

具体的な方法としては、業務内容をマニュアル化・可視化しておくことや、一つの業務を複数人で担当できる「マルチタスク化」を進めることなどが挙げられます。

育休を取得する従業員が出た際には、休業開始前に十分な引継ぎ期間を設け、関係者間で業務の進捗や注意点を共有する場を設けることも効果的です。

こうした体制は、育休だけでなく、急な病気や介護など、様々な理由による離脱にも対応できる強い組織づくりに繋がります。

復職の際のサポートも欠かさない

休業後のスムーズな職場復帰をサポートすることも、企業の重要な役割です。

長期間職場を離れていた従業員は、業務のキャッチアップや人間関係などに不安を感じている場合があります。

復職前には面談の機会を設け、本人の意向や不安な点などをヒアリングし、復帰後の業務内容や働き方について話し合うことが望ましいでしょう。

また、本人の希望に応じて、復帰後しばらくは短時間勤務制度を利用できるようにしたり、在宅勤務を組み合わせたりといった柔軟な対応も検討してください。

こうした配慮は、従業員の定着率向上に繋がり、長期的に見れば会社の利益となります。

まとめ

以上、出生時育児休業と育児休業の違いや、育休関連の給付金などについて詳しく解説してきました。

それぞれ制度の内容に違いこそありますが、二つの制度は併用可能で、組み合わせることで切れ目のない育児体制を築けます。

従業員側は、自身の権利としてこれらの制度の活用を積極的に検討し、企業側は、従業員が気兼ねなく取得できる職場環境と支援体制を整えることで、互いにとってプラスの効果を得ることができるはずです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録