【566社の企業が回答】従業員の離職理由や企業が実施している離職対策とは?

ISOおよびプライバシーマーク認証支援の専門企業である株式会社スリーエーコンサルティング(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:竹嶋 寛人)では、「企業における離職状況」や「離職に対してどのような対策を行っているか」などを把握するべく、566社に対して従業員の退職に関する様々なアンケートを実施しました。

回答者は企業の総務・労務・法務担当者で、多くが「中小企業の従業員」となっています。

なお本記事では、調査結果についての概要のみを掲載しております。

調査結果に対する考察や、見えてきた課題点、課題に対する解決策などは、以下のレポート資料に詳しく掲載していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

>>従業員の離職理由や離職対策に関する調査のダウンロードはこちら

目次

調査結果のサマリー

- 人間関係を理由とした離職が多い傾向

- 従業員の離職に危機感を覚えている企業は多い

- 離職対策として「社内におけるコミュニケーションの活性化」を重視すべき

従業員が退職してしまう原因は、給与や福利厚生といった経済的な面よりも、「人間関係」「職場環境」といった働きやすさに起因するケースが多いということがわかりました。

こうした状況に危機感を覚えている企業は多いものの、特に対策を行っていないケースも散見されるため、「コミュニケーションの活性化」など、早急な対応を取るべきだと言えます。

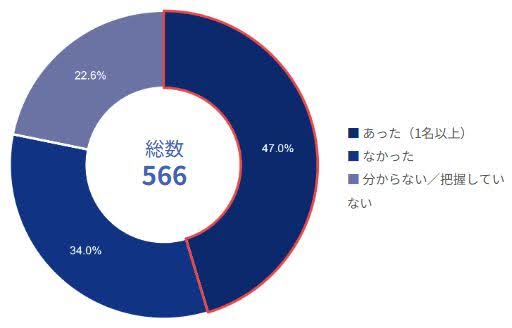

直近1年間の従業員の離職状況

「過去1年間に、正社員の離職(自己都合退職)はありましたか?」という設問に対しては、半数弱の割合となる47%の人が「あった(1名以上)」と回答しました。

「分からない/把握していない(22.6%)」という回答も考慮すると、少なくとも半数以上の企業において「1年以内の従業員の離職」が発生している状況です。

なおレポート資料では、企業規模ごとの「1年以内の従業員の離職割合」についても紹介しているので、詳しく知りたい方は是非ダウンロードしてご覧ください。

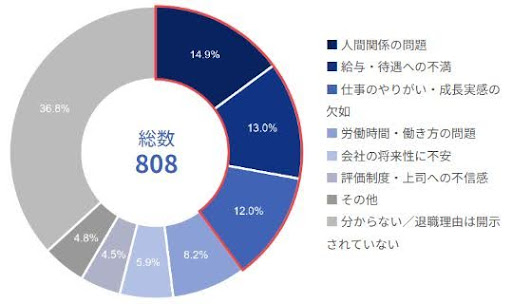

従業員が退職した理由

「離職した社員の主な退職理由として当てはまるものは?(複数選択可)」という設問に対して、最も多かった回答が「人間関係の問題(14.9%)」でした。

給与や待遇も重要ですが、それ以上に、上司や同僚といった人たちとの関係性の方が離職要因になりやすいことがわかります。

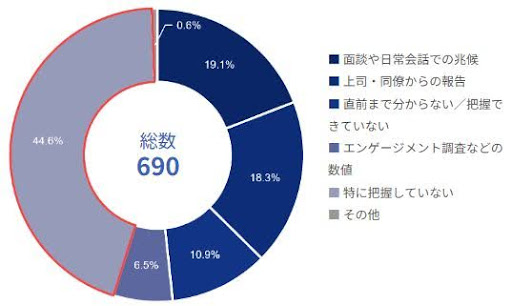

離職の予兆を把握する手段

「離職リスクの“予兆”をどのように把握していますか?(複数選択可)」という設問に対して、最多となった回答が「特に把握していない(44.6%)」でした。

なんの予兆もなく離職してしまう従業員の割合が、半数弱にものぼることになります。

なお、予兆を把握できるケースとして多かったのが、「面談や日常会話での兆候(19.1%)」「上司・同僚からの報告(18.3%)」でした。

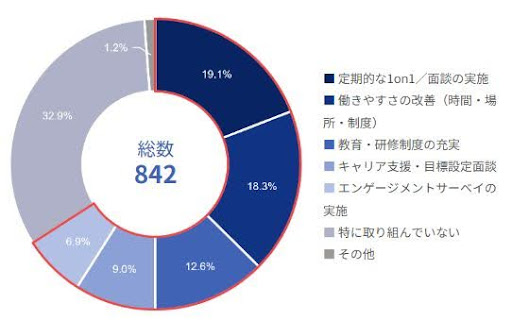

離職防止のための取り組み

「離職防止のために、現在取り組んでいることはありますか?(複数選択可)」という設問に対し、「特に取り組んでいない」と回答したのは32.9%でした。

つまり、7割弱の企業が何らかの取り組みを実施していることになります。

特に、「定期的な1on1/面談の実施(19.1%)」「働きやすさの改善(18.3%)」といった対策を行っている企業が多いようです。

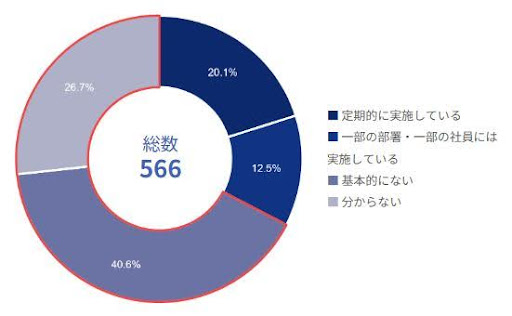

退職者を出さないための管理職に対する教育状況

「上司や管理職に対し、部下のメンタルやキャリアを把握・ケアする仕組みはありますか?」という設問に対しては、「基本的にない(40.6%)」「分からない(26.7%)」という回答が3分の2を占めました。

7割弱の企業が何らかの退職防止対策を実施している反面、管理職に対する教育状況はまだ充実しているとは言えないようです。

離職を防ぐための工夫

「離職を防ぐ上で、貴社で工夫していること・うまくいっていることがあれば教えてください。(自由記述)」という設問に対しては、以下のような意見が寄せられました。

- 社内イベントで社員間のコミュニケーション機会を増やす

- 管理職が従業員とのコミュニケーションを積極的にとる

- 定期的な親睦会や社員旅行

上記の通り、「コミュニケーションを活性化させること」を目的とした工夫・取り組みが多い状況です。

なお、より多くの具体例や、コミュニケーション関連以外の「離職を防ぐに役立つ工夫」については、ダウンロード資料の方に記載していますので参考にしてください。

さいごに

以上、566社を対象とした離職状況や、離職防止対策の実施状況などに関する調査報告でした。

なお、本記事では「概要のみ」の紹介となっています。

すべてのアンケートの内容・結果や、アンケート結果に関する考察、退職を防止するために有効なアプローチなどについては、以下の資料で詳しく掲載・解説しているので、以下資料をご確認ください。

「離職者が多く困っている」「どうしたら離職の連鎖を止められるのか分からない」という担当者の方にとって、大いに役立つ内容です。

従業員が安心して長く働ける環境づくりは、明日からでも始められます。

ぜひ本資料をダウンロードし、改善にお役立てください。

>>従業員の離職理由や離職対策に関する調査のダウンロードはこちら

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録