リテンションとは?意味・目的・リスク・施策事例をわかりやすく解説

こうした課題を解決するキーワードが「リテンション(人材定着)」です。近年では、報酬や福利厚生だけでなく、エンゲージメントやキャリア支援、コミュニケーションなど多面的なアプローチが求められています。

この記事では、リテンションの定義や目的、企業における重要性、施策の方向性、失敗しやすい落とし穴まで、中小企業の経営層・人事担当者の視点でわかりやすく解説します。「リテンション対策、何から始めればいいの?」という方の指針となる内容です。

また、以下の記事では企業の経営者、採用担当者向けに「従業員の離職理由や離職対策に関する調査」を紹介しています。人材の定着に悩んでいる方はこちらも参考にしてください。

目次

まずはリテンションの定義を理解しよう!

「リテンション(retention)」とは、社員や顧客などの対象を維持・定着させることを意味します。ビジネス領域においては、特に「従業員の離職を防ぎ、長期的に働いてもらうための施策」という文脈で使われることが増えています。

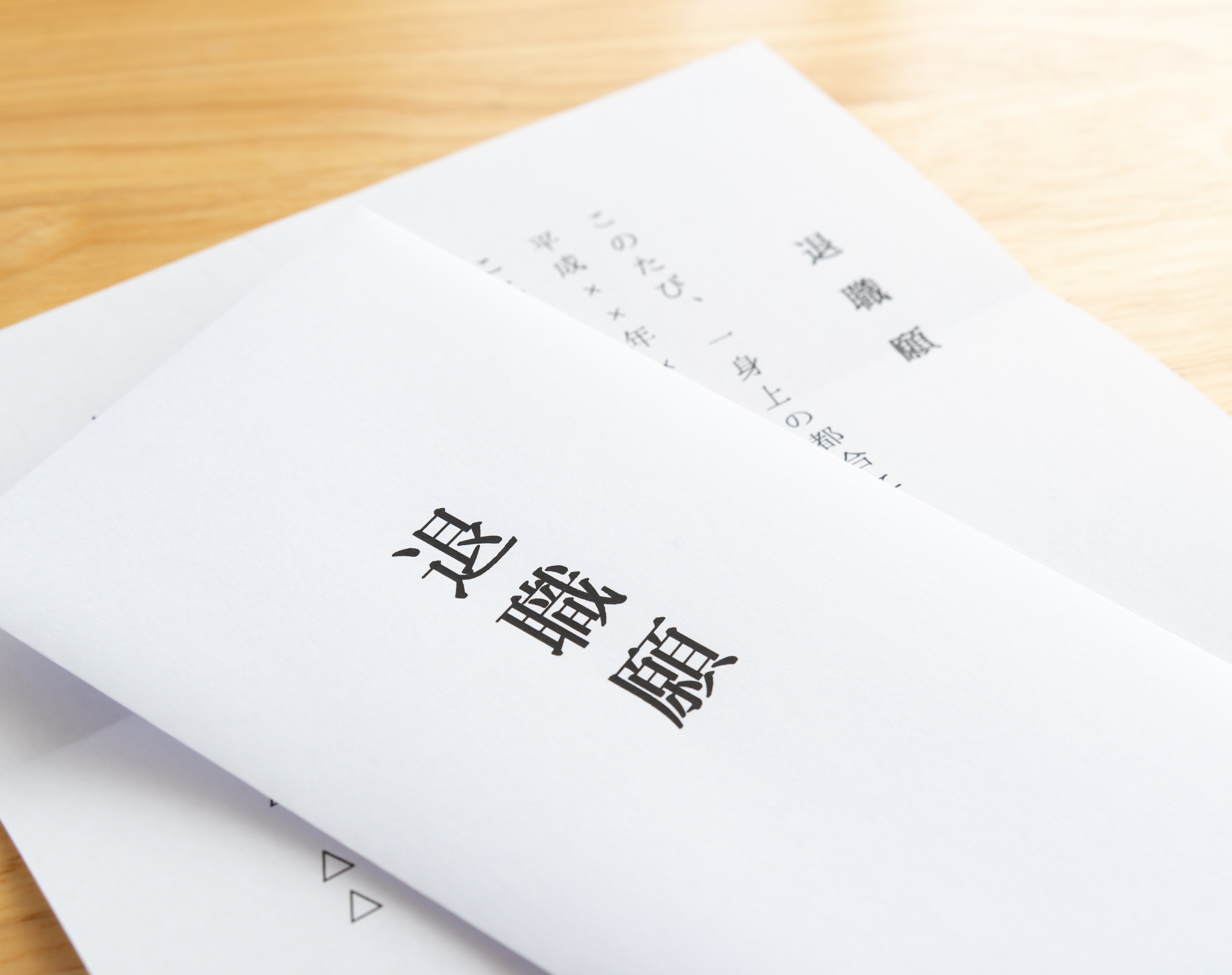

「採用してもすぐに辞めてしまう」「優秀な人材が他社へ流出してしまう」といった状況を防ぎ、企業の生産性と持続的成長を支えるために、リテンション施策は経営戦略上の重要課題です。

「リテンション率」とは?計算方法と活用のポイント

リテンションの成果を可視化するためには、「リテンション率(定着率)」という指標を把握することが重要になります。

| リテンション率(%)=(期間終了時点の在籍者数 ÷ 期間開始時点の在籍者数)×100 |

例えば、ある年度初めに100人いた社員が、年度末に90人残っていればリテンション率は90%です。部門ごと・属性ごとに分解して分析すると、離職の多い部門や属性が特定でき、対策が打ちやすくなります。

なぜ今、リテンションが注目されているのか

近年、企業の人材戦略において「リテンション(人材の定着)」が重要なキーワードです。ここでは、リテンションが注目されるようになった3つの背景について解説しましょう。

採用難・人材流動化により「離職防止=経営課題」に

日本全体で労働人口が減少している中、企業は「採用できない」「採ってもすぐに辞めてしまう」という課題に直面している状況です。また、働き方の多様化や転職市場の活性化により、人材の流動性が高まり、長期的な雇用維持が困難になっています。

このような環境下では、離職を防ぎ、既存人材をいかに長く・活躍させ続けられるかが経営の最重要テーマのひとつです。採用コストの上昇やノウハウの流出リスクを考えると、「リテンション=経営課題」と言っても過言ではありません。

参考記事:離職率を改善する具体策|平均データ・計算方法から高い会社の特徴まで徹底解説

人的資本経営・従業員エンゲージメントとの関係

リテンション施策が注目される背景には、「人的資本経営」や「エンゲージメント指標の可視化」といった潮流もあります。

企業が“人”を資本と捉え、中長期的に価値を創出する源泉として投資対象とみなす考え方が広がっており、その実現の前提として「優秀な人材が辞めないこと=リテンション」が必要不可欠です。

また、リテンションは従業員エンゲージメント(仕事や組織に対する前向きな関与度)とも密接に関係しています。

エンゲージメントが高い社員ほど離職率は低く、企業への貢献度も高くなるため、定着率向上とエンゲージメント向上はセットで取り組むべきテーマといえるでしょう。

短期的報酬では人が定着しない時代になった

これまでの「給与を上げれば辞めない」というモデルが通用しにくくなっています。

Z世代をはじめとする若手層では、給与や待遇よりも「働きがい」「成長実感」「心理的安全性」などを重視する傾向が強まっています。

そのため、いくら金銭的報酬を強化しても、職場環境や人間関係に課題があれば離職は防げません。リテンションを成功させるには、制度よりも「個人の価値観」や「職場文化」に寄り添ったアプローチが求められるようになっているのです。

リテンションの目的と期待できる効果

リテンション施策は単なる「離職防止」ではなく、企業の中長期的な成長戦略を支える基盤づくりです。

社員が安心して働き続けられる環境は、コスト削減だけでなく、ノウハウの蓄積、組織の生産性維持、エンゲージメントの向上にもつながります。

以下で、その具体的な効果を詳しく見ていきましょう。

参考記事:社員のエンゲージメントを高めるには?言葉の意味・測定方法・向上施策など

採用・教育コストを削減し、企業の生産性を維持する

社員が定着すれば、毎年の採用活動や新人研修にかかるコストを削減できます。

例えば1人の新卒採用には平均50万円以上、育成には年単位の時間が必要です。頻繁な人材入れ替えがあると、その分現場の教育負担が重くなり、本来の業務効率も下がってしまいます。

リテンションは、こうした負担やコストの連鎖を断ち切る有効な手段です。

ノウハウ・スキルの流出を防ぐ

離職によって失われるのは「人手」だけではありません。ベテラン社員が持つ顧客対応の勘所や、業務プロセスの裏技的な知見など、言語化されていない“暗黙知”も大きな損失になります。

これが引き継がれないまま退職が続くと、業務品質の低下やトラブル増加を招きかねません。定着率を高めることで、企業内にノウハウを“資産”として蓄積することが可能です。

社員のエンゲージメント・モチベーションを高める

リテンションを意識した組織づくりは、社員のモチベーションを高める効果もあります。

例えば、上司との1on1やキャリア相談の場が継続的に設けられていれば、自分の成長を実感しやすくなり「この会社で長く働きたい」という内発的動機が生まれるのがメリットです。

給与だけに頼らず、働く意義や心理的安全性に配慮することで、エンゲージメントは大きく向上します。

中長期的な経営戦略を安定的に実行できる

人材の流動性が高い環境では、せっかくの中長期戦略も「担当者がいない」「ノウハウが継承されていない」といった理由で頓挫しがちです。

一方で、安定した人材の定着がある組織は、戦略実行力が高く、チャレンジ施策にも着手しやすくなります。変革期を迎える企業ほど、コア人材を引き留め、先を見据えたリテンション施策を打つことが重要です。

リテンション施策の2つの方向性(金銭的・非金銭的)

リテンション(定着)を促す施策には大きく2つのアプローチがあります。

ひとつは「給与や報酬など金銭的インセンティブ」によるもの、もうひとつは「働きがい・環境・成長支援」などの非金銭的なアプローチです。

どちらか一方に偏るのではなく、企業の規模や人材の特性に応じて両軸で設計することが、持続的な人材定着に効果を発揮します。

金銭的リテンション施策の例

給与や賞与、ストックオプションなどの「金銭的報酬」は、短期的に人材を引き留める効果がある一方で、長期的な定着には限界もあるのが事実です

ただし、退職の引き留めや競合への流出防止には一定の効果があるため、退職リスクが高い重要人材に限定して活用する企業も多く見られます。

リテンションボーナス・リスクの実務上の注意点

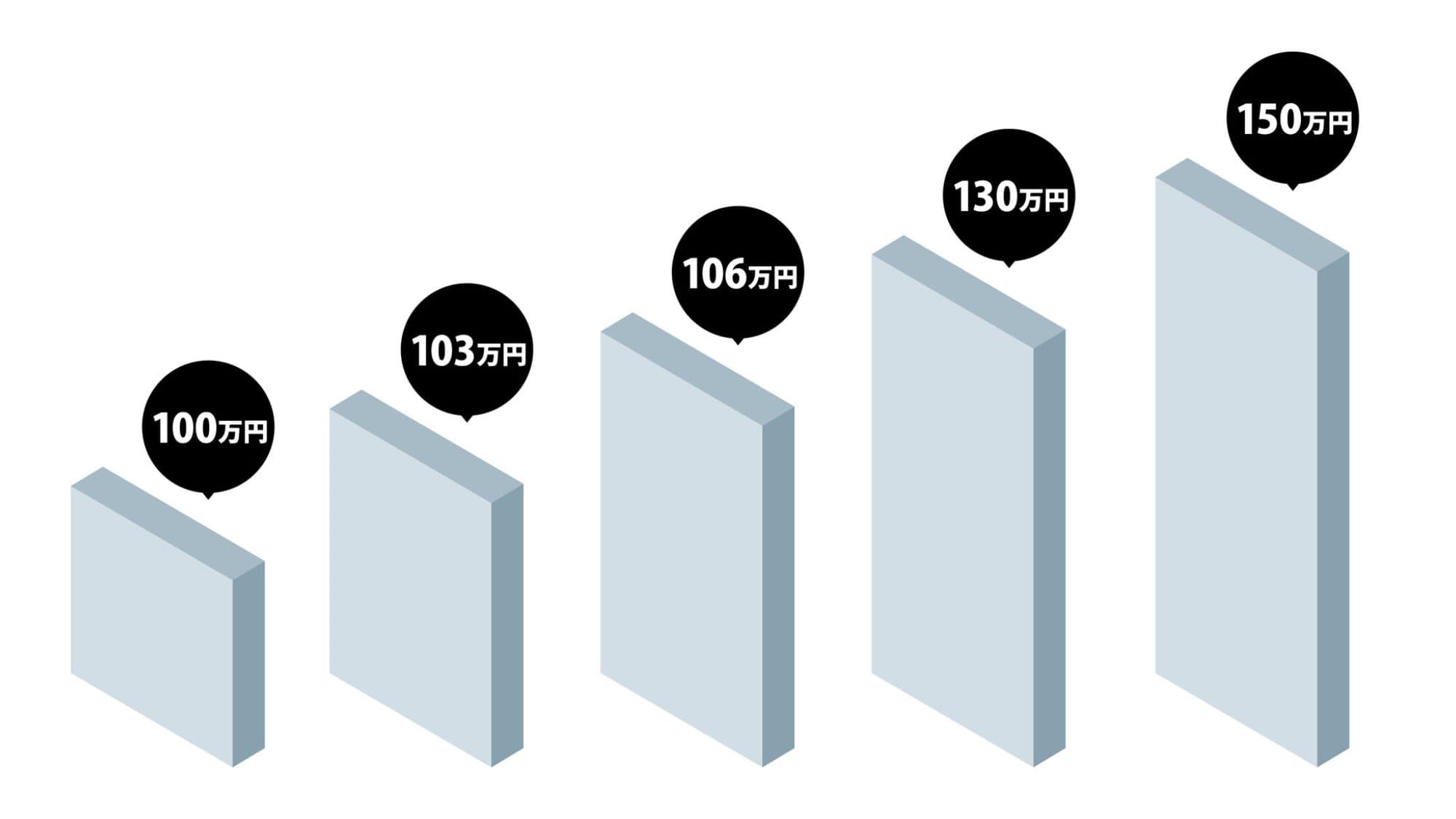

「3年間在籍すれば100万円支給」といったリテンションボーナスは、明確なインセンティブです。ただし、制度設計の甘さが逆効果になるケースもあります。

例えば「ボーナス受け取り後すぐ退職される」「対象者間の不公平感が高まる」などです。就業規則や労働条件通知書に明確に記載し、支給要件(在籍期間・成果条件・減額ルール等)を明文化しておくことがリスクヘッジにつながります。

非金銭的リテンション施策の例

リテンション施策は必ずしも報酬やインセンティブなど「お金」で引き止める必要はありません。むしろ近年では、キャリア形成や働きやすさ、職場への信頼感といった“非金銭的な満足”こそが、定着率を左右する重要な要素となっています。

例えば、以下は中小企業でも取り入れやすい、代表的な非金銭的リテンション施策です。

| 施策分類 | 具体例 | 期待できる効果 |

| キャリア開発支援 | ・社内副業制度 ・資格取得支援 ・ジョブローテーション制度 | 社員の成長実感・スキル向上によるモチベーション向上。キャリアパス明確化による定着促進。 |

| 心理的安全性の確保 | ・1on1ミーティング ・エンゲージメントサーベイの定期実施 | 上司・部下間の信頼構築。職場の課題を早期に把握し、離職の予兆を察知しやすくなる。 |

| 柔軟な働き方 | ・リモートワーク導入 ・フレックスタイム制 | ワークライフバランスの向上。育児・介護など個別事情に合わせた柔軟な勤務が可能に。 |

| 社内コミュニティの醸成 | ・部活動支援制度 ・ランチシャッフル制度 ・社内イベント | 部門を超えた人間関係の形成。帰属意識と企業文化への共感を高め、離職リスクを低減。 |

これらの施策はすぐに全てを導入する必要はありません。自社の規模や課題感に応じて、まずは「できるところから着手する」ことが重要です。

例えば、1on1の導入やシャッフルランチなどは低コストで始められる一方で、従業員満足度や信頼関係構築に大きな効果をもたらします。

金銭的報酬では得られない「働く意味」や「仲間とのつながり」が、社員のリテンション向上につながるのです。

社員の離職リスクを見える化する方法

離職の兆候は、表面的な言動だけでは把握しきれません。企業がリテンション施策を適切に講じるには、社員の状態を定量・定性の両面から「見える化」し、早期に気づける仕組みが重要です。

ここでは、離職リスクを見える化するための代表的な手法を3つ紹介します。また、以下の資料では「人が辞めない組織」の作り方を労務・定着・エンゲージメントの3つの側面から解説していますので、ぜひ無料でダウンロードしてみてください。

勤怠データ・面談ログから兆候を検知する

出勤日数の減少、有給取得の偏り、残業時間の急変など、勤怠データは社員の変化を示す重要なシグナルです。また、1on1や評価面談のログを活用することで、言葉や態度の変化から兆候を早期に把握できます。

| 兆候例 | 説明 |

| 発言のネガティブ傾向 | 「やる気が出ない」「目標が見えない」といったフレーズが増える |

| 目標未達の理由が曖昧 | 自責より他責傾向が強まる/説明に説得力がない |

| 異動希望やキャリア不安の吐露 | 将来の展望や働く意欲に不安を抱えている兆し |

勤怠データと面談内容の両面から変化を把握できれば、個別対応のタイミングを逃さず、的確なサポートが可能です。

アンケート・エンゲージメントサーベイで心理状態を把握する

エンゲージメントサーベイや満足度調査は、社員の「今の気持ち」を可視化する有効な手段といえます。以下のような設問を設け、継続的にモニタリングしましょう。

| 設問例 | 意図 |

| 現在の業務に満足していますか? | 仕事の内容・負荷・適正配置などの不満を検知 |

| 上司との信頼関係はありますか? | 管理職との関係性から心理的安全性を確認 |

| 3年後もこの会社で働いていたいと思いますか? | 中長期的な定着意欲を見極める指標 |

定点観測で変化を追えば、部署や年代別の傾向も明確化され、改善施策に直結します。

離職率・定着率などの指標を定期的にモニタリングする

過去のデータをもとに構造的な離職リスクを把握することで、戦略的な人材施策が可能になります。以下のような指標をチェックしましょう。

| 指標 | 分析ポイント |

| 部門別・年代別・職種別の離職傾向 | 特定層に偏りがある場合は制度や文化の問題が潜在している可能性 |

| 入社1年未満の早期離職率 | オンボーディングやミスマッチの課題を把握 |

| 評価・昇格タイミングと離職時期の相関 | 評価制度への納得度や不満が原因になっていないかを検証 |

データを定期的に可視化・共有することで、「どこで・なぜ人が辞めるのか」を構造的に把握できるようになります。

参考記事:【中小企業向け】離職防止の教科書!明日から使える施策アイデアと成功事例

リテンション施策が失敗する原因と対策

優秀な人材の定着を目指してリテンション施策に取り組んでも、「思ったほど効果が出ない」と感じる企業は少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンとその対策を紹介します。

報酬だけでつなぎ止めようとする

給与やリテンションボーナスといった金銭的施策は即効性がある一方で、長期的な定着にはつながりにくいのが実情です。社員は報酬だけでなく、キャリアの成長実感や職場の居心地、やりがいなど、多面的な価値を求めています。

金銭以外の施策と併用し、個々の価値観に合った動機付けを意識しましょう。

施策が属人化・単発化して継続しない

「担当者の熱意」に頼った属人的な取り組みでは、担当変更とともに施策が途切れてしまうリスクがあります。

単発イベントで終わるのではなく、制度として定着させ、部門をまたいで継続的に運用できる体制を整えることが重要です。PDCAをまわす仕組みや評価指標の設定も有効といえます。

管理職が現場課題を把握できていない

離職の兆候を見逃す背景には、マネジメント層と現場との間にある温度差が影響していることがあります。

1on1ミーティングやエンゲージメントサーベイなどを通じて、現場の本音や課題感を把握し、管理職自身が社員の状態にアンテナを張る意識改革が不可欠です。

「評価」「育成」「コミュニケーション」が分断されている

評価制度と育成方針、日々のコミュニケーションがバラバラに運用されていると、社員は「自分がどう期待されているのか」「どのように成長すれば評価されるのか」が見えず、納得感を持てません。

これらを連動させ、一貫性のある成長支援の仕組みに再構築することで、エンゲージメント向上と定着率改善につながります。

まとめ

リテンション施策は、単に離職を防ぐだけでなく、企業の成長と組織力の強化に直結する重要な経営戦略です。採用難・人材流動化が加速する今、金銭的な対応だけでなく、キャリア開発支援や心理的安全性の確保といった「非金銭的な施策」もバランスよく組み合わせる必要があります。

重要なのは、施策を一過性に終わらせず、経営・人事・現場が連携して継続的に取り組むことです。「辞めさせない」から「ここで働き続けたい」と思ってもらえる環境づくりを意識することが、これからの企業に求められています。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録