CCS(二酸化炭素回収・貯留)の仕組みとは?CCUSとの違いや問題点

CCSは、発電所や工場から排出される二酸化炭素(CO2)を大気中に放出する前に回収し、地下の安定した地層に貯留する技術です。

温室効果ガスの削減を目指すこの技術は、CO2を大量に排出する業界において、導入が期待されています。

しかし、CCS技術には、地球温暖化対策として期待されるメリット以外に、導入コストや貯留場所確保の問題、法律の整備が必要といった課題があります。

この記事では、CCS技術の持つ可能性や課題、世界での活用動向などをご紹介します。

CCSとは

CCSとは英語の「Carbon Capture and Storage」の略で、日本語では「二酸化炭素回収・貯留」と訳されます。

とくに、化石燃料を利用する産業において、CO2排出を削減する有力な手段とされています。温室効果ガスの削減に貢献し、地球温暖化対策の一環として、世界中で注目されている技術です。

CCSとはどういう技術か?

CCSは、発電所や工場から排出される二酸化炭素を大気中に放出する前に回収し、地下の安定した地層に貯留する技術です。

この技術は、火力発電所、鉄鋼業界、化学産業など、CO2を大規模に排出する業界での実施が期待されています。地球温暖化の主要な原因となる温室効果ガスの削減に大きく寄与する、画期的な方法です。

CCSでは、CO2をその他のガスから分離させ、液化や圧縮を行い、貯留する地層に送り込みます。

貯留地層としては、地下深くにある隙間の多い砂岩層の中でも、上部が粘度岩で覆われている地層が選ばれます。

CCSとCCUSの違い

CCSが、二酸化炭素を回収して貯留する技術であるのに対し、CCUSは、回収から利用して貯留するという違いがあります。

以下の表で主な違いをまとめました。

| 項目 | CCS | CCUS |

| 定義 | CO2を回収して貯留する技術 | CO2を回収して利用し、貯留する技術 |

| 機能 | CO2を地下に貯留することに特化 | CO2を再利用し、さらに貯留することも含む |

| 活用例 | 地下深くの地層にCO2を圧入して貯留する | 古い油田へのCO2注入による石油増産と貯留、化学製品製造など |

| 目的 | 環境保護 | 環境保護とビジネスの両立 |

CCUSは、単なる貯留技術を超え、資源としてCO2を活用しようとする技術であることがわかります。

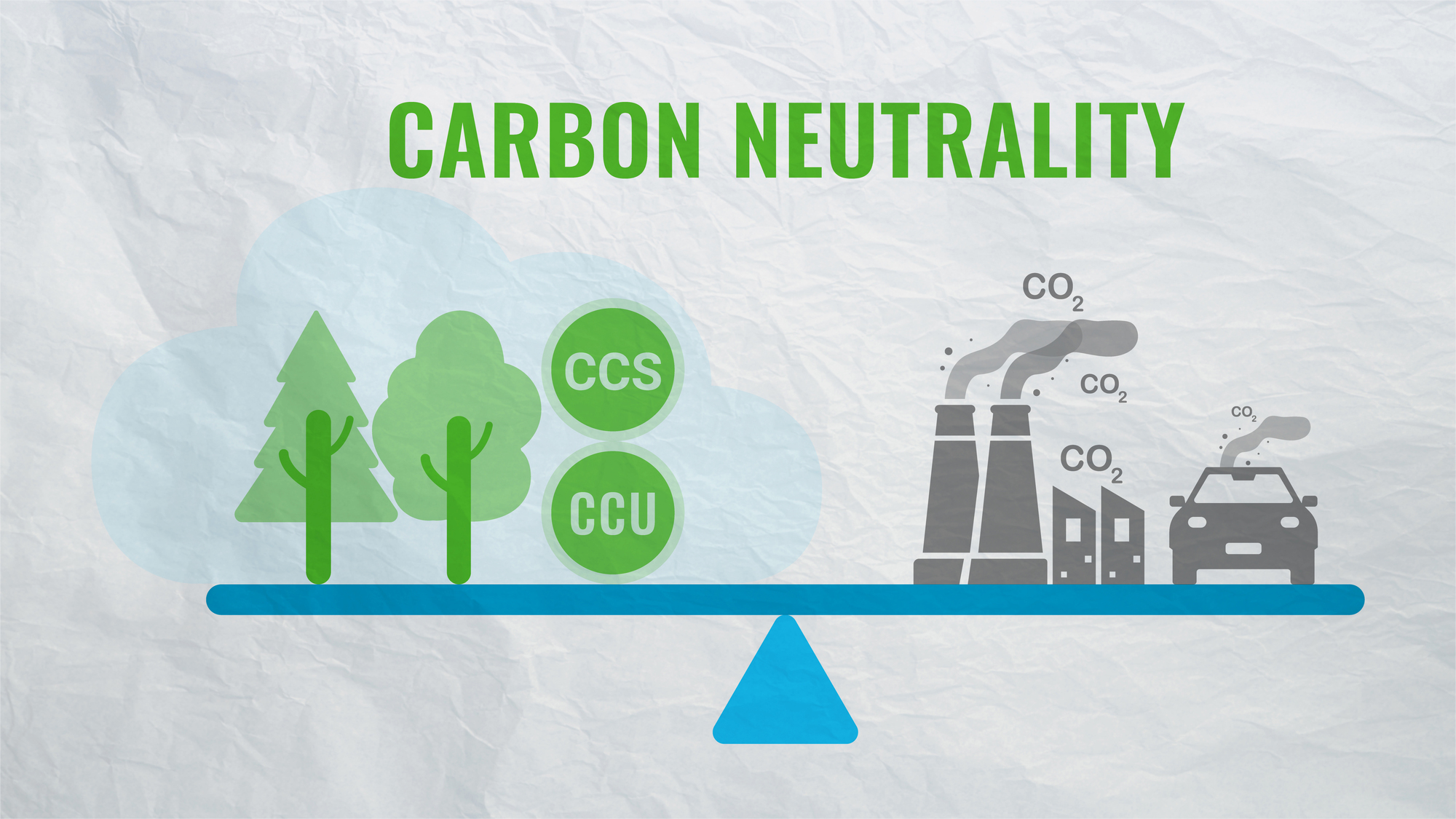

CCS/CCUSが注目される理由は「カーボンニュートラル」

地球温暖化対策の一環として、世界中でカーボンニュートラルの実現が求められるようになりました。

2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするというカーボンニュートラル宣言の目標を達成するためには、CCSとCCUSの技術が必要不可欠です。

これらの技術が広がることで、大規模なCO2の削減が可能となるため、社会の持続可能な発展を支える重要な手段として注目が集まっています。

しかし、CCSとCCUSやCCUSを本格的に導入するためには、国単位での大規模な投資が必要となり、技術そのものの課題解決や法律の整備も早急に進めなければなりません。

出典)環境省「カーボンニュートラルとは」

CCSの仕組み

CCSは、CO2を大気中に放出する前に回収し、安全に貯留する技術です。どのような方法でこれを実現していくのか、2段階に分けて見ていきます。

- CO2の分離と回収

- CO2の貯留

二酸化炭素の分離・回収

CO2の分離・回収は、CCSの最初の段階で最も重要なステップです。このプロセスでは、主に以下の3つの方法が用いられます。

| 回収方法 | 内容 |

| 燃焼前回収 | 化石燃料を燃焼する前にガス化してCO2を分離・回収 |

| 燃焼後回収 | 吸収剤を使って排ガス中からCO2を分離・回収 |

| 酸素燃焼法 | 酸素のみで燃料を燃やし、純度の高いCO2を分離・回収 |

分離・回収した二酸化炭素の貯留

分離・回収されたCO2は、圧縮・液化されて貯留場所へと輸送されます。貯留には主に以下の3つの方法があり、これらの地層にCO2を注入することで、大気への放出を防ぎます。

- 地表下の深部地層への注入

- 枯渇した油田やガス田の再利用

- 海底下の地層への貯留

永続的で安定した貯留には、地震や漏出を最小限に抑える高度な技術が必要となるため、地層の選定やモニタリングが非常に重要です。

CCSの技術を利用するメリット

CCS技術は、地球温暖化を防ぐための重要な手段として注目されています。主なメリットは、以下の3つです。

- CO2の大規模削減が期待できる

- 再生エネルギーの普及に寄与

- 炭素を有効活用できる

詳しく見ていきます。

【メリット1】CO2の大規模削減が期待できる

CCS最大のメリットは、CO2の大幅な削減が期待できることです。

発電所や工場から発生するCO2を直接回収し、地下に貯留することで、温室効果ガスの排出を効果的に抑えられます。とくに、化石燃料に依存する産業においては、CCSが非常に役立ちます。

政府や企業が掲げるカーボンニュートラルの目標達成が現実に近づき、国際的な環境規制にも対応しやすくなるでしょう。

【メリット2】再生エネルギーの普及に寄与

CCSの技術を導入すると、再生エネルギーを普及させることにつながります。

化石燃料に依存した状態からの脱却を促し、再生可能エネルギーへの移行がスムーズに進められます。

CCS技術と再生可能エネルギーの活用を並行して行うことで、エネルギー供給の安定性を保ちながら、環境の負荷を軽減することが可能です。

【メリット3】炭素を有効活用できる

CCS技術の進化により、CCUS技術の可能性も広がっています。

CCUS技術では、回収したCO2を貯留するだけでなく、化学製品や合成燃料の製造に利用でき、新たな資源として活用可能です。

実際に、CO2を利用したメタノールや尿素などの製造技術が実用化されつつあり、今後も新しい市場の創出と競争力の強化のサポートにつながります。

CCSを導入する際の問題点

CCS技術は、CO2の大幅削減に貢献する一方で、導入には以下のようないくつかの課題が存在します。

- 導入コストが高い

- 二酸化炭素を貯留する場所の確保

- 法律の整備が必要

これらの課題について詳しく見ていきます。

【問題点1】導入コストが高い

CCS技術の大きなハードルのひとつは、導入コストの高さです。

CO2を回収して輸送、貯留するプロセスには、高度な技術と施設が必要です。とくに、既存の発電所や工場にCCSを導入する際は、初期費用がばく大となり、一民間企業の財力だけではまかなえません。

そのため、政府の補助金なしに進めることはできない点が課題となっています。

【問題点2】二酸化炭素を貯留する場所の確保

CCS技術の実現には、CO2を貯留するための安全な地層の確保が必要です。しかし、貯留場所の確保にも高度な技術を要するうえに、長期にわたって安定して閉じ込めておけるかをモニタリングにより精査しなければなりません。

地域の住民や環境への影響を考慮し、合意を得るプロセスも重要です。

【問題点3】法律の整備が必要

CCS技術の普及には、法的な枠組みの整備が不可欠です。

CO2の回収から貯留に至るプロセスでは、さまざまな環境や安全に関する法律の適用が必要となります。

しかし、現状ではCCSに特化した法律や規制が十分に整備されていないことが、導入時の障壁です。

また、CO2貯留時のリスク管理や万が一漏出した際に誰が責任をとるのかという課題があります。

各国での法令の整備だけでなく、国際基準の策定が求められるところです。

世界におけるCCS活用の動向

CO2を削減するための有力な手段として、CCSは世界各国で導入と活用が進められつつあります。

ここでは、CCSの世界的な動向とその影響について探ります。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国は、豊富な地下貯留槽を有しています。

そのため、現在アメリカ合衆国ではは、CCS技術のリーダー的存在で、多数の商業規模プロジェクトが進行中です。

とくに、1972年に世界で初めてCCS施設が誕生したテキサス州とイリノイ州などでは、化石燃料発電所や工場施設からCO2を回収し、長期貯留するプロジェクトが進んでいます。

アメリカ合衆国政府もCCS技術の研究開発を奨励しており、税制の優遇や補助金制度を通じて企業の取り組みをサポートしています。

欧州連合(EU)

EUは、カーボンニュートラルの目標達成のため、CCS技術を戦略的に活用しています。ノルウェーの北海域におけるCCSプロジェクトがその代表例です。

ノルウェーの北海域では、CO2貯留の地質条件が整っており、EUの取り組みをけん引するリーダー的存在となっています。

EUでは、CCSに関する法規制を強化し、各国間の協力を通じて技術の普及を促進しています。

ドイツ

ドイツは、再生可能エネルギーを導入して世界をリードしており、CCS技術活用についても大きな関心を寄せています。

化学産業や製鉄業におけるCO2排出削減策としてCCSが検討されている一方、地質学的に見た貯留に対する環境的な懸念が根強いのも解決すべき問題です。

そのため、CCS技術の安全性を確保する法制度の整備が求められています。また、CCUS技術でCO2を資源化する研究も進められています。

日本

日本のCCS技術は、石炭火力発電所や工場での利用が期待されていますが、地震や火山活動が多いことがその導入のネックとなっています。そのため、国内外の技術を活用し、実証実験が行われている段階です。

政府は、CCS技術の普及支援のため、政策的バックアップを強化してきました。結果として着実な発展を遂げています。

出典)資源エネルギー庁「日本でも事業化へ動き出した「CCS」技術(前編)〜世界中で加速するCCS事業への取り組み」

まとめ

CCSは、産業界におけるCO2排出を抑える重要な技術で、大気中に放出する前に回収・貯留します。

CCUSは、CCSの回収・貯留に加え、CO2の再利用を目的としており、環境への負荷をさらに低減する技術です。

これらの技術は、温室効果ガスの削減に貢献する一方で、導入コストが高く、安全な貯留場所の確保や法制度の整備が必要とされる課題も抱えています。

今後導入を進めていくには、政策支援が重要なカギとなるでしょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録