CATEGORY 法令遵守

-

離職票の正しい書き方とは?記入例・離職証明書との違い・注意点を解説

会社を退職した際に「離職票」の取り扱いについて戸惑うことがあるかもしれません。

特に、失業給付(基本手当)の申請を考えている場合、離職票は非常に重要な書類となります。

一方で、企業の人事・労務担当者にとっては、退職者へ交付する離職票の元となる「離職証明書」を正確に作成する義務があります。

この記事では、退職者と企業担当者の双方に向けて、離職票と離職証明書の違い、書類発行の全体の流れ、そして最も複雑な「離職証明書」の具体的な書き方や注意点について解説します。

記入例も紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

-

離職率の平均はどれくらい?日本の企業規模別・業界別の離職率を紹介

自社の従業員が退職する際、「うちの会社の離職率は、世間一般と比べて高いのだろうか」と不安に感じる経営者や人事担当者は少なくありません。

離職率は、企業の働きやすさや従業員満足度を測る重要な指標の一つです。

この記事では、離職率の基本的な定義と計算方法から、業界別・企業規模別の日本の平均離職率、従業員が離職を選択する主な理由などについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

-

ESOP(イソップ)とは?持株会との違い・メリットなどをわかりやすく解説

従業員の資産形成や経営への参加意識を高める施策として、「ESOP(イソップ)」と呼ばれる制度が注目を集めています。

ESOPは、従業員が自社の株式を所有するための仕組みであり、特にアメリカで広く普及してきました。

日本においても、従来の従業員持株会とは異なる新しいインセンティブ制度として、あるいは事業承継や買収防衛策の一環として導入を検討する企業が増えています。

この記事では、ESOPの基本的な仕組みから、混同されがちな従業員持株会との明確な違い、導入するメリット・デメリットまで、わかりやすく解説していきます。

-

【中小企業向け】離職票の再発行手続きを徹底解説!ハローワーク・電子申請の方法から必要書類まで

退職した従業員から、離職票を紛失したので再発行してほしいと連絡があったり、離職票の再発行手続きの方法がわからず、突然の依頼に戸惑ったりしてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離職票は、退職者が失業手当(基本手当)を受給するために不可欠で重要な書類です。再発行を求められた場合、会社は迅速かつ適切に対応する必要があります。

この記事では、中小企業向けに、離職票の再発行手続きについて、会社の義務といった基礎知識から、ハローワークでの申請、電子申請の具体的なやり方、必要書類まで網羅的に解説します。

従業員の離職が続き、対策にお悩みではありませんか? 最新の調査から明らかになった、リアルな離職理由と具体的な対策をまとめたレポートをご用意しました。

貴社の人材定着率を向上させるヒントが満載です。ぜひ、以下より無料でダウンロードしてご活用ください。

-

【中小企業向け】退職金制度とは?意味やメリット・デメリットをわかりやすく解説

中小企業にとって、退職金制度とはどのようなもので、自社に必要なのか、お悩みではないでしょうか。

退職金制度は、従業員の長期勤続を奨励し、退職後の生活を支えるための重要な福利厚生の一つです。優秀な人材の確保や定着率の向上にもつながるため、多くの企業が導入しています。

しかし、退職金制度の種類は多岐にわたり、コスト負担も発生するため、導入には慎重な検討が必要です。

この記事では、中小企業が知っておくべき退職金制度の基本的な意味から、具体的な種類、メリット・デメリット、そして制度がない場合のリスクとは何かまで、わかりやすく解説します。

なお、退職金制度の導入や見直しには、法的な知識とリスク管理が不可欠です。

-

退職金制度がない中小企業必見!おすすめの制度比較から役員退職金まで完全ガイド

「うちの会社は中小企業だから退職金制度は難しい」と諦めていませんか?しかし、人材の採用難や離職率の高さに悩む今、退職金制度は優秀な人材を確保・定着させるための強力な武器となるのです。

この記事では、中小企業の退職金制度の導入状況やメリット・デメリット、気になる退職金の平均相場を最新データで解説します。さらに、「中退共」や「企業型DC」など、中小企業におすすめの退職金制度を徹底比較し、導入の具体的なステップまでわかりやすくガイドします。

退職金制度の導入を具体的に検討するにあたり、法令遵守や労務リスクの管理は非常に重要です。安心して制度設計を進めるために、押さえておくべきポイントをまとめた資料をご用意しました。

-

離職票をハローワークへ提出しないとどうなる?提出期限や必要なものを解説

退職した人が受け取る「離職票」は、その後の生活において非常に重要な役割を持つ書類です。

特に、失業給付(いわゆる失業保険)の受給手続きには不可欠となります。しかし、離職票を受け取った後、ハローワークへいつまでに提出すればよいのか、もし提出しなかった場合どうなるのか、不安に思う方も少なくないでしょう。

そこでこの記事では、離職票の種類や発行条件といった基本から、ハローワークへ提出しない場合のデメリット、企業側の手続きなどについて、わかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

-

離職票がない状態で国民健康保険に加入する方法はある?正しい対処法

しかし、「失業給付に必要な離職票がまだ届かない」という状況で、手続き期限に間に合うか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

結論として、離職票が手元にない状態でも、国民健康保険への加入は可能です。

この記事では、離職票がない場合に国民健康保険の加入手続きを行う正しい対処法を詳しく解説します。

手続きに必要な代替書類、万が一期限を過ぎてしまった場合のリスク、離職票が発行される一般的な流れなどについても詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

-

【中小企業向け】退職金の確定申告対応マニュアル!必要・不要なケースの判断基準と注意点

退職金は、通常の給与とは異なる「退職所得」として特別な税制が適用されるため、確定申告が不要なケースもあれば、必要になるケースも存在します。

退職金の支給にあたって、「確定申告は必要なのか?」「会社として何を整えておくべきか?」と悩む中小企業の担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、退職金と確定申告の関係をわかりやすく整理し、「申告が必要となるケース」「不要で済むケース」を具体的に解説します。また、以下の資料では「退職給付金制度」について基礎知識から法令順守関連までまとめておりますので、ぜひ無料でダウンロードしてみてください。

-

退職届と退職願の違いは?どちらを先に出す?それぞれの正しい書き方も解説

退職願と退職届、名前は似ていますが、法的な効力や提出するタイミング、そして「退職の意思を撤回できるかどうか」など違いがあります。

間違った書類を不適切なタイミングで提出してしまうと、円満退職が難しくなったり、意図せず退職が確定してしまったりする可能性も否定できません。

そこでこの記事では、「退職願」と「退職届」の明確な役割の違いから、「辞表」との使い分け、円満退職を実現するためにどちらを先に提出すべきか、といったことについて詳しく解説します。

-

企業も知るべき退職金控除を図解!5年ルールや勤続年数による控除額の計算シミュレーション

退職金は、長年の功労に報いる意味合いから、税制上非常に優遇されています。

その中心となるのが、勤続年数に応じて非課税枠が大きくなる退職所得控除の仕組みです。

しかし、控除額の計算は勤続年数20年を境に変わり、さらに勤続年数5年以下の場合には「5年ルール」という特例が適用されるなど、その制度は複雑化しています。

そこでこの記事では、「企業の人事・労務担当者」と「退職する従業員」の双方が知るべき退職金控除の仕組みについて、勤続年数別の計算シミュレーションや、注意すべきルールを図解しながら詳しく解説します。

-

退職金の計算方法をわかりやすく解説!中小企業の制度設計・相場・税金など

「退職金制度を見直したい」「これから導入を検討している」という方も多いなか「どのように導入するべきかわからない」という悩みは起きがちです。

この記事では、退職金の基本的な考え方から、計算方法、制度別の仕組み、税金の取り扱い、公務員や役員との違いまでを幅広く解説します。

また、以下の資料では「退職給付金制度」について基礎知識から法令順守関連までまとめております。こちらも、ぜひ無料でダウンロードしてみてください。

-

傷病手当金をスムーズに受け取るには? 条件・計算・申請方法を完全ガイド

従業員が病気やケガで長期間働けなくなったとき、収入が途絶えてしまうのは大きな不安要素です。そんなときに生活を支える制度が「傷病手当金」となります。

しかし、傷病手当金は自動的に支給されるものではありません。支給要件・計算方法・申請手続きを正しく理解しなければ受給できなかったり、支給までに時間がかかってしまうこともあります。

企業側も従業員に必要な情報を案内したり、申請書に記入するなどの対応が求められるため、労務リスクを避けるためにも正しい知識が必要です。

本記事では、傷病手当金の基本知識から受給条件、支給額の計算方法、申請手順、さらに申請後に注意すべき労務管理のポイントまで、中小企業の担当者が押さえておくべき実務知識を網羅的に解説します。

-

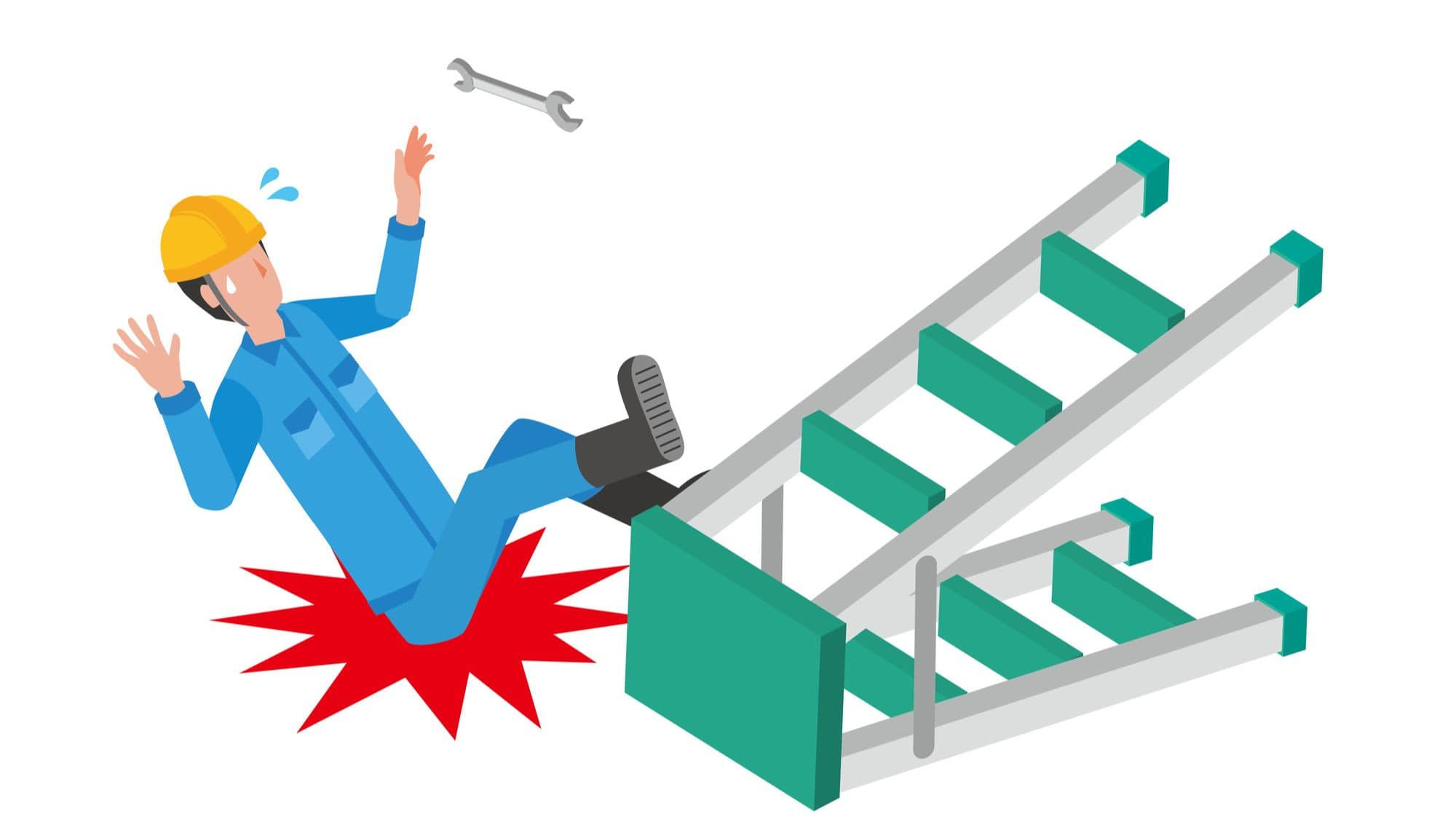

労災が起きたらどう対応すべき?中小企業が知っておくべき補償内容と申請手順

労働災害(労災)は、いつ、どの企業にも起こり得ます。特に中小企業では、人数や業務体制の関係から、一人の事故が事業全体に大きな影響を与えることも少なくありません。

万が一の際に適切な対応ができるかどうかは、従業員の安全と生活を守るだけでなく、企業の信頼や法的責任にも直結します。企業の存続のためにも重要なことです。

本記事では、中小企業が知っておくべき労災の基本や補償内容、認定の可否、申請手順、そして再発防止策までを網羅的に解説します。労災発生時の行動マニュアルとして、ぜひ参考にしてください。

また、以下の資料では業務上のリスク管理とも関係が深い「内部監査」のチェックリストをダウンロード可能です。各部門の業務が適切に運用されているかを確認するためのポイントを、実務に沿ってわかりやすく整理しています。

社内の業務オペレーションに不安がある中小企業の経営者の方は、ぜひこちらもご覧ください。

-

出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の違いは?併用するメリットも紹介

2022年10月から「産後パパ育休」とも呼ばれる出生時育児休業制度がスタートしました。

しかし、「従来の育児休業と何が違うの?」「どちらを使えばいいのだろう?」といった疑問を持っている方も多いでしょう。

この二つの制度は、名前は似ていますが、目的やルールが異なる全く別のものです。

そこでこの記事では、出生時育児休業と育児休業の具体的な違いや、二つの制度を併用するメリット、企業が取るべき対策について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録