中小企業の経営者・人事労務担当者が知っておくべき

離職防止とエンゲージメント向上

日本には336万社を超える企業が存在し、その9割を「中小企業」が占めています。その従業員数の総計は3309万人以上、労働力人口の7割近くを占めます(2025年版「中小企業白書」)。

その「稼ぐ力」は日本経済を動かし、雇用を生み、人々の能力発揮による働きがいを創出してきました。しかしながら、いま中小企業にもっとも必要とされている力こそ「守る力」です。人事・経理・労務・情報システムといったバックオフィスにこそ、企業を存続させ、サステナブルな成長に導く可能性が眠っています。

なかでも今回は「離職防止」に焦点を当てます。中小企業が「社員を逃さない」「組織に定着し、自立自走する」戦略。その重要なキーワードとなる「従業員エンゲージメント」とは?

2,200社以上の組織データを解析し、「人×データ×AI」で企業の挑戦を支える株式会社ラフールに取材。経済産業省の研究会や実証事業などにも参画し、一般社団法人「心の健康投資推進コンソーシアム」理事を務め、人的資本経営・ウェルビーイング経営支援の最前線に立つ結木 啓太社長に聞きました。

結木氏 プロフィール

結木 啓太(ゆうき けいた) 株式会社ラフール 代表取締役社長

1981年宮城県仙台市生まれ。2011年に株式会社ラフールを設立し、代表取締役社長に就任。累計導入社数2,200社を超える組織改善ツール「ラフールサーベイ」、採用適性検査「テキカク」を開発・運営。「人×データ×AI」で組織の挑戦を支えるソリューションカンパニーとして、企業の人的資本/ウェルビーイング経営支援を行う。経済産業省の研究会や実証事業などにも参画。一般社団法人「心の健康投資推進コンソーシアム」理事を務める。

1:「穴だらけのバケツ」中小企業の離職構造

まず、現在の日本の離職状況はどうでしょうか。厚生労働省・雇用動向調査によれば、日本の離職率はおよそ【15%】とされ、これは5年で社員の約半数が退職する数値です。結木社長は現状についてこう語ります。

| 前提として、退社より入社が多ければ、総体として社員は増え、企業も成長していくわけです。そのため、大手企業や勢いのあるスタートアップのように若手が続々と集まり、人材が流動している業界では離職率を気にしなくても良いかもしれません。 しかし、特に医療・介護・建築・製造・物流などの人材が集まりにくい傾向にあるレガシーな業種の中小企業では「採用」と同様に「離職防止」に力を入れるべき、という考え方です。 |

結木社長によれば、「離職/定着の状況に地域差はあまりなく、業種と規模によって二極化が起きている」と言います。

現在人材採用市場はますます活況で、リクルーティングを重視しない企業のほうが珍しい状況になりました。大手企業が資本力で優秀人材を集め、他社から引き抜いていく人材マーケットのなかで、中小企業が取り組むべきは「定着」です。

| しかし、社員の「定着」のための活動は「採用」と比較して後ろ向きであると言わざるを得ません。コストをかけて入社させたはいいが、その後の社員の成長・能力発揮・評価というきめ細かな取り組みは現場に押し付けられ、結果として離職につながり、また新規採用コストに跳ね返る……まるで「穴だらけのバケツ」に懸命に水を入れているようです。この構造的な課題が、多くの人事担当者を悩ませているのです。 定着支援の重要性は理解されつつも、感覚的なマネジメントにとどまっている企業が多い。だからこそ私たちは、データを活用して“どこに穴が空いているのか”を可視化し、改善を促す仕組みを整えています。 |

たしかに、同じ人事領域のテーマであるにも関わらず、採用には注力するが定着はおざなり、という状況は非合理に思えます。

2:社員の定着のために何よりも「経営者」が目覚めよ

では、社員の離職を防止するには、どのような施策が有効なのでしょうか。

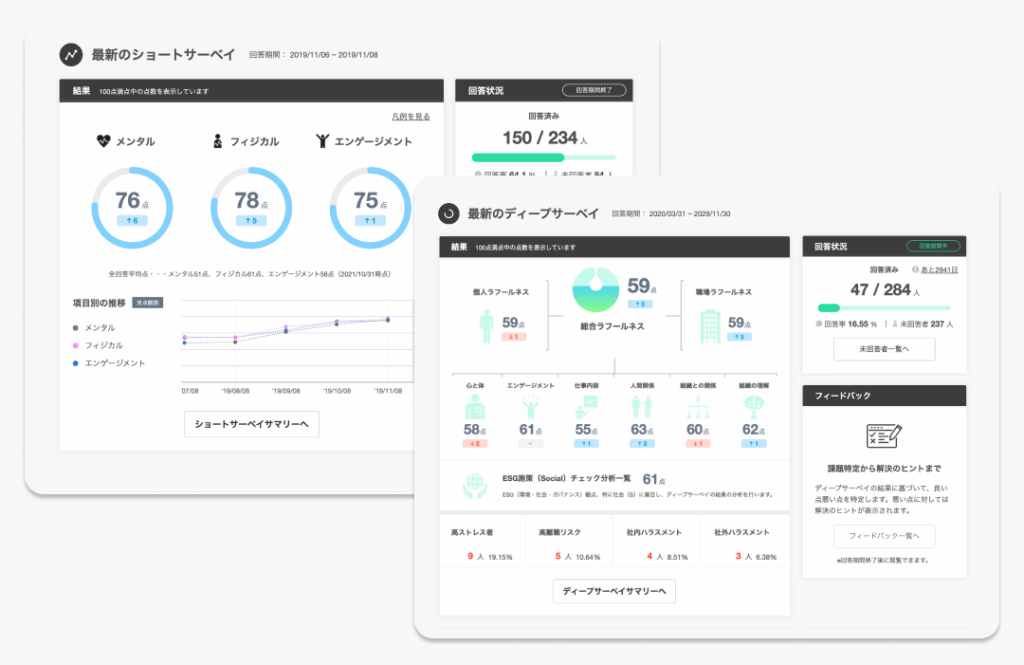

| 状況ごとに、非常に多彩な人事施策があります。上司・部下の1on1面談による「早期離職予兆の把握」、キャリア形成を支える「リスキリング研修」導入、社内コミュニケーション強化による「つながり感」を醸成する社内制度の整備など。当社が提供している「ラフールサーベイ」のような、社員ひとりひとりの状態を可視化するサーベイツールも有効です。 |

しかし「各施策を検討する前にやるべきことがある」と結木社長は語ります。

| 細かな施策やツール導入より先に着手すべきは「経営メッセージの浸透」です。この会社は何を目指し、どのような社員がどう頑張ることが理想なのかを「経営者」が組織に対して発信し、現場に共有すること。 この取組みこそ、社長の顔が見えにくい大手企業には非常に難しい中小企業ならではの強みであり、自社社員が組織にとどまり、連帯し、パフォーマンスをあげるための最もコアな施策なのです。 「理念浸透」はデータでは測れないとよく言われますが、実際にはサーベイやAI分析で、理念や方針が現場にどれほど伝わっているかを“状態”として可視化できます。数字と感覚の両輪で経営を支える時代に変わっているので、ある種言い逃れはできないですよね。 |

経営者自身が「離職防止」に乗り出し、似通った地域・規模・業種の競合他社があるなかで「なぜ、この会社で働くのか」という価値を創出する。それこそが何より重要だと主張します。その象徴的な行動が経営理念やMVVC(ミッション・ビジョン・バリュー・カルチャー)の策定です。

| 経営メッセージは、どのような形でもいいのです。肝心なのは、あいまいなビッグワードを入れず、解釈の違いの起きない言葉で、会社の社会的な意義を「言語化」すること。 というのも、当社が無数の企業を支援してきたなかで痛感することですが、社長の事業にかける熱い想いは、驚くほど社員に伝わっていません。毎朝朝礼をしても、毎月「社長飲み会」を行っても、受け取り手にとってはむしろハラスメントに映り、逆効果であることさえあるのです。 |

中小企業の経営者には自ら売上を立て、資金調達するなど無数の重要な仕事があります。そのなかでリソースを割いてでも、社長自ら「経営理念」の確立に取り組むべき理由は何でしょうか。

| 客観的に自社を見つめなおし、その価値を言葉で伝える作業は極めて難易度が高く、人事任せにできる仕事ではないからです。まさに経営者しかできない。 そして経営メッセージを打ち立てたら、幹部などの関係値が高い従業員へ徹底的に共有し、その価値観をインストールすることです。たったひとりでも腹落ちするメンバーがいることで、一気に社内が変わります。中小企業は生まれ変わるスピードも速いのですから。 |

中小企業の生存戦略である、離職防止。その「守り」の一手は経営者からしか始まりません。そして企業の「守備力」を知る指標が「従業員エンゲージメント」です。

3:従業員エンゲージメントは中小企業の「守備力」

人事領域でも耳慣れない「従業員エンゲージメント」という概念について、結木社長は「企業の健康状態」と説明します。

| 「従業員エンゲージメント」とは、社員の働く活力や満足感を総合的に示す指標です。構成要素は「精神的ストレス(不安・倦怠感)」「組織の生産性や成長実感」「報酬やキャリアへの納得感といった心理・制度的要素。 これらに最も大きな影響を与えるのは 「個人の健康状態」と「上司との関係性・コミュニケーション」です。当社のデータでは、社員が健康で、かつ直属の上司を信頼できていれば社員は辞めにくい、と言えます。 たとえ収入が他社より低かったとしても、結婚や出産などのライフステージの節目があったとしても、自分のマネージャーや3年上の先輩が組織に貢献しながらいきいきと働く姿が見えることが、離職を防ぐのです。そのためにはさきほど挙げた「経営理念の浸透」が不可欠です。 当社では、このようにラフールサーベイの膨大なデータをもとに、エンゲージメント低下の兆しや離職リスクを早期に検知する仕組みを持っています。「データが示す兆し」と「人が寄り添う支援」、この両方が揃って初めて、企業の“守備力”は真に高まるため、感覚ではなくデータをいかに活用するかも今後さらに必要になっていくと感じます。 |

この従業員エンゲージメントこそ、企業が人材を逃さず、定着させるための「守備力」と言えるものです。

人事担当者は経営者と接しながら施策を立て、この従業員エンゲージメントをともに向上させるミッションを担います。

4:超・人材多様化時代における人事担当者のマインドセット

中小企業の生存戦略において、人事部セクションはどのような役割を果たすのでしょうか。経営者が変革に乗り出したあとの人事担当者の心構えを聞きました。

| 経営者は、会社を変える役割。そして人事は社内の現実を「可視化する」役割です。そのためには外部のコンサル導入や、当社「ラフールサーベイ」のようなツールでの客観化も有用です。 |

変化にあたって、しばしば経営者は「社員が会社を信頼できていない」などの、シビアな現実を直視することになる可能性があります。そこで感情的にならずに受け止めるにはデータで示し、第三者を入れてスムーズに進めることも肝要です。

| ラフールサーベイは、匿名で建前なく社員の本音を集め、定点で変化を追い、精密検査の様に結果から要因までを具体的に把握できるツールです。 結果に対して、人事担当者は社員の価値観やエンゲージメントの状態を解像度高く理解し、ネガティブなポイントにのみ最小限のコストで打ち手を考えていただきたいと思います。 経営者の覚悟を、細かな施策で実現する。そこが人事の頑張りどころですね。 |

企業の持続的な成長を支える、人事の極めて重要な役割を痛感します。ですが……人事は現場と経営者のあいだで板挟みになってしまうのでは? 結木社長は、最後に人事担当者へのメッセージを贈りました。

| たしかに離職防止は簡単な仕事ではありません。いままでコストセンターともみられていた人事施策が企業の命運にかかわるなど、そもそも理解されにくいところからのスタートになるかもしれません。 しかし、当社で支援した中小企業では、人事を起点に企業が再生した例がいくつもあります。地場の歴史ある製造業、地域の高齢者を支える介護業。社会に絶対に必要でありながら、求職者にとっては目立つことのない企業が、経営者の想いを反映した「その会社しかできない」ユニークな採用施策や離職防止施策を打ち出し、蘇っていくストーリーをいくつも見てきました。 さらにこれからは、正社員中心の時代から、スポットワーク・副業・海外人材など「多様性を前提とした人材マネジメント」へ移行していきます。人事担当者は「制度の運用者」から「人と組織のパートナー」になるでしょう。経営者と二人三脚で、この時代を楽しんでほしいですね。 ラフールも「人×データ×AI」でその挑戦を支えるソリューションカンパニーとして、企業とともに進化していきたいと考えています。 |

■取材協力

株式会社ラフール

https://corp.lafool.co.jp

ラフールサーベイ

https://survey.lafool.jp

関連記事

-

労災リスクから会社を守る

メンタルヘルス対策は企業の義務「最近、気分が沈んで仕事に集中できない」「職場に行くのがつらい」-現代の職場では、こうした声が決して珍しいものではなくなってきました。メンタル不調は、誰にでも起こり得る“働く人全員の問題”となっています。厚生労働省の調査によると、精神疾患を理由とした労災請求件数は年々増加傾向にあり、うつ病などによる休職や離職も後を絶ちません。

-

そのバックオフィス整備、会社の成長を止めていませんか?

元 大和証券専務取締役 後藤氏が語る、成長を支える体制整備の順番と中身「まずは売上を伸ばすのが肝心です。体制整備は、その伸びを守るためのものです。」

そう語るのは、大和証券でIPO・M&A支援を含む投資銀行業務を手掛け、200名程度の子会社経営も経験した後藤氏。

今回は、後藤氏に企業の未来の可能性を拡げる体制整備の考え方と実務的なポイントを伺いました。 -

コンプライアンス教育推進事例 ACワークス株式会社様

今後のコンプライアンス教育の課題は、世の中の変化を常にキャッチアップし続けることだと考えています。時代によって求められる教育内容は変わるため、その変化を的確に捉え、タイムリーに従業員に伝えていくことが重要です。

-

強い会社は、会計が違う

会計は単なる“帳簿”業務ではない今回のテーマは「会計」。税務申告をはじめとした会計業務はすべての企業の義務であり、顧問税理士・会計士のお世話になっている経営者も多いはず。しかし、時に面倒ですらある月次・年次決算には、事業を危機から救い、成長に変えるポテンシャルがあります。その驚くべき「守備力」の真価と活用法とは? 経営管理ツール「bixid(ビサイド)」を展開する株式会社YKプランニング・岡本辰徳 社長に聞きました。

-

中小企業こそ危ない!情報漏えいリスクと“今すぐ”始める対策

今回は、ITコンサルティングを行う株式会社イントリーグ(以下、イントリーグ)代表取締役社長兼CEOの永井氏に、中小企業が直面する情報漏えいの具体的な事例や、すぐに実践できる対策について伺いました。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録