労災リスクから会社を守る

メンタルヘルス対策は企業の義務

メンタル不調による離職や労災が増加

「最近、気分が沈んで仕事に集中できない」「職場に行くのがつらい」-現代の職場では、こうした声が決して珍しいものではなくなってきました。メンタル不調は、誰にでも起こり得る“働く人全員の問題”となっています。厚生労働省の調査によると、精神疾患を理由とした労災請求件数は年々増加傾向にあり、うつ病などによる休職や離職も後を絶ちません。

このような中、企業にとって「メンタルヘルス対策」は避けては通れない課題となっています。

メンタル不調を放置すると、なぜ企業に重大リスクが?

従業員のメンタル不調を放置した結果、労災認定や訴訟、SNSでの炎上など企業にとって致命的なリスクへと発展するケースもあります。さらに、配置転換が困難である、復帰の見通しが立たないために人員補充が難しいなど、業務運営や人員配置上の深刻な支障を招くことも少なくありません。

そこで本記事では、企業がとるべき体制づくりや、予防・発生時の対応について、Veap Japan株式会社の福井氏・清水氏の事例も交えて、実務視点でわかりやすく解説します。

Veap Japan株式会社では、「心理×医療×労務」の知見を掛け合わせ、個別の課題に寄り添った支援を行っています。従業員への面談対応だけでなく、管理職への教育や相談体制の構築など、現場と経営をつなぐハブのような役割を担っています。

今回のインタビューでは、メンタルヘルスの労災が発生した場合の企業への影響から、それを防ぐための具体的な対策、メンタル不調者への対応、実際に起こったトラブル事例まで、多角的な視点で貴重なお話を伺うことができました。

プロフィール

福井 千春 氏

Veap Japan株式会社 代表取締役社長

国家資格公認心理師・国家資格キャリアコンサルタント。

企業のメンタルヘルス体制整備や、従業員のカウンセリング支援などに幅広く従事。人事・労務部門への教育研修、組織内の心理的安全性向上支援にも取り組む。

清水 宏泰 氏

Veap Japan株式会社 パートナー医師

医師、国家資格公認心理師、行政書士、特定社会保険労務士、労働衛生コンサルタント、海事代理士など多様な専門資格を持ち、医療×法務の視点から企業を支援。現場での実務対応やコンサルティングを通じ、企業の「守りの人事」をサポートしている。

なぜ今「メンタルヘルス対策」が企業に求められるのか?

働き方改革やストレス社会の影響

働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、テレワークやフレックスタイムといった柔軟な働き方が広がる一方で、職場内の人間関係やコミュニケーションの希薄化が課題として浮き彫りになっています。

特に管理職や人事部門からは、

「テレワークになってから、部下の様子がわかりにくい」

「最近、急に元気がなくなった部下にどう声をかけていいかわからない」

といった戸惑いの声も少なくありません。

さらに、成果主義やスピード重視の業務体制がプレッシャーとなり、「相談しにくい空気感」が従業員の不調を見えにくくしています。

このような気づかれにくい疲労やストレスが蓄積しやすい環境だからこそ、企業側の自発的な対策がこれまで以上に求められています。

労災認定や損害賠償リスクの増加

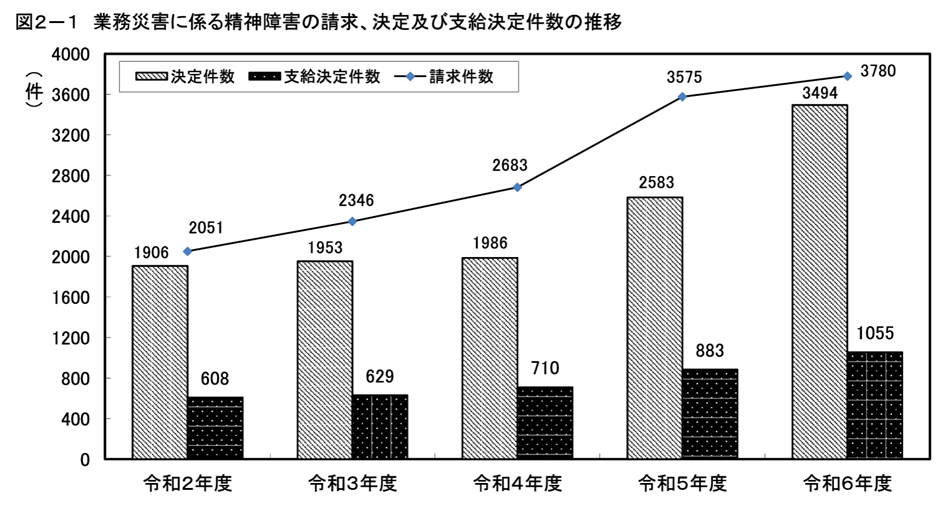

精神障害に起因する労災について、請求件数と支給認定件数はともに年々増加傾向にあります。

出典:業務災害に係る精神障害に関する事案の労災補償状況 令和7年6月25日

特に中小企業にとっては、精神障害の労災認定は経営リスクに直結する重大事案となりえます。

労災として認定されると、企業は労働基準法第19条に基づき、原則として当該従業員を療養期間中およびその後30日間は解雇することができません(解雇制限)ので、休職中の従業員がいつ復帰できるかわからないことも相まって、人員の補充が困難になります。

また、労災給付とは別に、民事訴訟において「安全配慮義務違反(債務不履行:民法第415条)」や「不法行為責任(民法第709条)」が問われる可能性があります。これにより、数百万円〜数千万円規模の損害賠償が認められた裁判例も存在します。

加えて、近年はSNSやメディア報道を通じたレピュテーションリスク(企業イメージの毀損)も無視できない要素となっています。

Veap Japanの清水宏泰氏も、

| 「特に中小企業では、“日々の業務が忙しくて対策が後回し”になりがちです。だからこそ、対応フローの整備や記録の積み重ねが、いざという時に企業を守る“盾”になるのです」 |

と強調されています。

生産性・定着率との関連性

メンタル不調は、単に「休職者が出る」という問題にとどまりません。

出勤していても体調不良などによってパフォーマンスが発揮できない「プレゼンティーズム(presenteeism)」の状態になることもあります。

このような状態が続くと、業務効率が低下したり、周囲の負担が増して職場の雰囲気が悪化したりする可能性があります。

結果として、チーム全体のモチベーションが下がり、不調者や離職者の増加につながるおそれもあります。

また、人材の採用・育成・引き継ぎには相応のコストがかかるため、従業員の離職が企業に与える影響は小さくありません。

こうした点からも、メンタル不調の発生を未然に防ぐことは、人材流出や生産性低下の抑制において重要な取り組みの一つといえるでしょう。

Veap Japanの福井千春氏も、

| 「1on1で日ごろから話をしていると、“あれ?いつもとちょっと違うな”という変化に気づきやすくなります。実際、早期に気づいて産業医につなげたことで、短期間で職場復帰できたケースもありました。それに、1on1は“守り”だけじゃなくて、“攻め”にもなるんです。話の中で部下の強みや関心に気づければ、適材適所で活かすことができる。結果的に、職場の雰囲気もよくなって、離職も減りますよ」 |

と語ってくれました。

メンタル不調が労災認定されると企業に何が起こるのか?

労災認定の基準(業務起因性・業務遂行性)

精神疾患に関する労災が認定されるためには、主に以下の2点が審査されます。

業務起因性 :業務と傷病等の間に一定の因果関係があること

業務遂行性 :その出来事が、労働契約に基づく業務に従事している最中に発生したものであること

精神障害(メンタルヘルス不調)の労災認定については、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(基発0901第2号・令和5年9月1日)に基づき定められ、一般に向けて公表されています。業務起因性の判断にあたっては、原則として心理的負担が極度のものである「特別な出来事」であるか、または業務による心理的負荷評価表において「業務による強い心理的負荷」が認められることが必要とされています。実務においては、「業務による強い心理的負荷」に該当するかが重要になります。加えて、この基準では多様な状況が想定されており、例外的な事案についても具体的に規定されています。

業務による心理的負荷は、労災認定基準において、具体例を挙げ「強」、「中」、「弱」の三段階に区分しており、「業務による強い心理的負荷が認められる」ものを「強」と表記しています。よって、原則として事案が「強」に該当する場合、労災認定されることとなります。

この認定基準では、心理的負荷の強度が「強」と判断される具体例として、以下のようなケースが示されています。

| ・重大な事故、事件(倒産を招きかねない事態や大幅な業績悪化に繋がる事態、会社の信用を著しく傷つける事態、他人を死亡させ、又は生死に関わるケガを負わせる事態等)の責任(監督責任等)を問われ、事後対応に多大な労力を費やした ・発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね 120時間以上の時間外労働を行った ・上司等から、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた ・チーム内で孤立しており、相談先がない ・客観的に相当な努力があっても達成困難なノルマが達成できず、事後対応にも多大な労力を費やした(重いペナルティを課された等を含む) ・通常なら拒むことが明らかな注文(業績の著しい悪化が予想される注文、不適切な行為を内包する注文等)ではあるが、重要な顧客や取引先からのものであるためこれを受け、他部門や別の取引先と困難な調整に当たる等の事後対応に多大な労力を費やした ・業務に関連し、重大な違法行為を命じられ、何度もそれに従った |

このような「強」の事案に該当する場合、原則として労災認定の対象となります。

ここで示した「強」に該当する事例は、単一の出来事に限らず、メンタル不調の発病に関与する複数の業務上の出来事がある場合には、その心理的負荷を全体として総合的に評価することとされています 。

ご自身の組織で似たようなサインがないか、“誰かが始まる前に気づき、支援できる体制があるか”を確認してみてください。

企業の責任(安全配慮義務・損害賠償・評判リスク)

企業には、従業員が心身ともに安全・健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」が、労働契約上の義務として課されています。この義務を怠ると、以下のような結果を招くおそれがあります

・損害賠償責任(例:治療費、休職期間の賃金補填など )

・労災保険だけでは補填されない損失への請求リスク

・SNS・報道による評判リスク(企業イメージの毀損、離職増加、採用難)

Veap Japanの清水氏も、労災認定基準において、会社に相談している場合や、会社が問題を把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった場合に「強」と認められる場合があることから、「メンタル不調は“突発的な事故”ではなく、未然に防げたものとして評価される時代になった」と語ります。

今や、対策の有無そのものが、企業の社会的責任・ガバナンスの判断基準になりつつあるのです。

企業が実践すべき「メンタルヘルス対策」5ステップ

従業員のメンタルヘルス不調は、突然起こるものではなく、多くの場合“兆し”があります。企業がそれに気づき、適切に対応できる体制を整えておくことで、重大な事態の発生を未然に防ぐことが可能です。以下では、企業が実践できる5つのステップをご紹介します。

① 体制づくりと社内制度の整備

「体制を整える」と聞くと大げさに感じられるかもしれませんが、実は誰に、どう相談できるかを明示することが最初の一歩です。

たとえば

・相談窓口の存在をメール署名や社内ポータルに明記する

・トイレや給湯室など、人目につきやすい場所に相談先のポスターを掲示する

・産業医や外部カウンセラーとの連携体制を整えて周知する

Veap Japanの清水氏も、「たとえ1枚のポスターでも、相談できる場所があると社員に伝わるだけで、心理的なハードルは大きく下がる」と話します。

また、就業規則や休職制度など、制度面の整備も安心材料の一つ。一人ひとりが制度を知っている状態が、いざという時の助けになります。

② 何が労災認定になりうるのかを知る

前述のように、メンタルヘルス不調に関する労災認定については、厚生労働省により認定条件が示されています。認定条件を理解したうえで、該当する事態を招かないように適切に対応することが、労災認定を回避することにつながり、ひいてはメンタルヘルス不調を予防する有効な方法となるでしょう。

③ 未然に防ぐための「予防策」

メンタルヘルス不調の予防には、早く気づき、早く対応することが重要です。

実践例としては

・ストレスチェック:集団的分析の結果をフィードバックし、職場を改善するアクションを行うことができます

・1on1ミーティング:日常的なコミュニケーションが、気づきのきっかけになります

・管理職向け研修:適切な声かけができるようになり、部下の変化に気づく力を養います

福井氏は「ある企業では、1on1で部下の表情や言葉の変化に気づけたことが、うつ病の初期段階でのサポートにつながった」という実例も紹介しています。

④ 不調者が出たときの対応

メンタル不調が疑われる社員が出た場合、会社として何をすべきかが明確になっているかが重要です。

対応フローの基本は厚生労働省の通達である「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に記載がありますが、さらに追加すべき点は以下が考えられます。

・メンタル不調者が発生した場合に速やかに産業保健職へ繋げる手続き

・主治医診断書及び、産業医の意見書の入手

・産業医と医療機関との文書でのやり取り

・休職中の傷病手当金や障害年金等の手続きフォロー

・「不調」という転機が訪れた従業員のカウンセリング

・ハラスメントが関与する場合は、ハラスメント窓口との連携

福井氏も、「復職面談のとき、本人の申し訳なさや、職場復帰への不安をどう受け止めるかで、その後の定着率が大きく変わる」と語っています。制度だけでなく、“人”による支援の質が問われるフェーズです。

⑤ トラブルを防ぐための記録・再発防止策

メンタルヘルス対応においては、記録が企業を守る盾になるケースも少なくありません。

記録すべき内容の例

・面談やヒアリングの実施日、内容、対応内容

・産業医と主治医のやり取りの書面

・従業員との面談ごとの産業医の意見書

・上司や同僚からの報告メモ

・従業員本人とのやり取りのスクリーンショット

・対応後に講じた改善策とその効果

清水氏は「書面での記録が残っていれば、万が一労災申請や法的トラブルが起きたときも、きちんと事実関係を説明できる。だからこそ、日常的な記録習慣と人事労務担当者との共有がカギ」と強調します。

また、業務によるメンタル不調が疑われる事案が発生した際は、その背景や要因をしっかり分析し、再発防止策を講じるところまでが“対応完了”です。

厚労省の公式事例に学ぶ:企業に求められる備えとは

前述のように、精神障害(メンタルヘルス不調)の労災認定基準については、業務による心理的負荷評価表において、心理的負荷が“強”に該当することが必要とされています。

事例①:過重な新規業務への対応で適応障害に至ったケース

| 概要 デジタル通信関連会社に勤める設計技師・Bさんは、3年目にプロジェクトリーダーへ昇進。しかし、新たな分野での設計業務が難航し、長時間労働が常態化(1か月あたり90~120時間の残業)しました。 その後、抑うつ気分や食欲不振などの症状が現れ、適応障害と診断されました。 労災申請がなされた後、労働基準監督署の調査により、心理的負担表における「発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った」に該当することが判明し、“強”と評価されました。 また「新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった」については「中」と評価されています。 |

教訓

過重な業務負荷と新しい責任との組み合わせがメンタル不調を引き起こす典型ケース。昇進や業務変更時においては、体制整備やフォロー体制の設置が不可欠です。

事例②:上司からの執拗ないじめ・暴言によるうつ病発症

| 概要 営業職のAさんは、昇格後に新たな職務を担うも、上司から度重なる人格否定的言動(「辞めてしまえ」「死ね」など)を受け続け、うつ病を発症しました。 労災申請後に、労働基準監督署の調査で、上司の言動は「人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃」を反復・継続して執拗に受けたと認定されました。 その結果、心理的負荷は“強”と判断され、労災認定されました。なお、「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」については、「中」と評価されています。 |

教訓

ハラスメントの度合いが強く、反復・継続して執拗に受けたケースは、労災認定の重大な要素として認識されやすい。

上司による適切なコミュニケーションとハラスメント防止策の強化が、「職場の安全配慮義務」に直結しています。

※出典:厚生労働省「精神障害の労災認定事例集(2011年)」

“公式事例”から引き出す企業への示唆

事例①と②は、ともに客観的な“心理的負荷”の評価が「強」であることが認定の鍵になっています。しかし、前述のように、いずれの出来事でも単独では「強」と評価できない場合には、それらの複数の出来事について、関連して生じているのか、関連なく生じているのかを判断した上で、心理的負荷の全体を総合的に判断されます。

これらは、「自社には関係ない」と思えない、どの企業にも起こり得るリスクです。企業が「守るべき心身の安全」と「成長の機会」を両立させるためには、制度・教育・フォロー体制の整備が不可欠です。

企業が今すぐ取り組むべきチェックリスト

□ 相談窓口や対応体制が、社内で明文化・周知されている

□ メンタル不調時の対応フローが文書化されている

□ 復職支援(面談・時短勤務など)の制度があり、就業規則上も明確である

□ トラブル発生時に記録を残し、改善アクションを実施している

□ 主治医の診断書に疑問がある場合、産業医から診療情報提供依頼を行っている

□ 管理職が、労災認定基準の具体例を理解し、リスクを未然に防ぐ意識を持っている

□ メンタルヘルス不調の背景にハラスメントの可能性がある場合、ハラスメント担当部署と連携できる体制がある

ひとつでも当てはまらない項目がある場合は、メンタルヘルス対策の体制に見直しの余地があるかもしれません。

この機会に、自社の制度や対応フローを改めて確認し、従業員が安心して働ける環境づくりに向けた一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

まとめ

メンタルヘルス対策は、従業員の心身を守るだけでなく、企業の信頼や事業の継続性を支える“土台”です。

昨今は「心の健康」を軽視したことで、企業が大きな損害や信頼喪失に直面する事例も珍しくありません。だからこそ、メンタルヘルスへの取り組みは、いまや“守り”だけでなく、“攻め”の経営戦略でもあります。

もちろん、最初から完璧な制度を整える必要はありません。「相談できる場所がある」「悩んでいる人に気づける」——この2つを意識するだけでも、職場の空気は確実に変わります。

まずは「小さな一歩」を、明日から踏み出してみてください。

その積み重ねが、従業員を守り、企業を守る“仕組み”になっていきます。

関連記事・参考リンク

業務災害に係る精神障害の請求、決定及び至急決定件数の推移(令和7年6月25日・厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001508121.pdf

中小企業もハラスメントの相談窓口設置が義務化!相談対応時のポイント

https://mamorinojidai.jp/article/1241/

メンタルヘルス対策の新常識とは?中小企業が直面する課題と解決法

https://mamorinojidai.jp/article/1192

令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

精神障害の労災認定事例集(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf

関連記事

-

中小企業こそ備えを - 労務整備が未来の企業価値を守る

今回は、社会保険労務士法人Knowledge Works代表社員で特定社会保険労務士の佐保田藍氏に、事業承継やM&Aの場面で表面化しやすい「労務整備の遅れ」について、中小企業が抱える具体的な課題とその対策を伺いました。

-

そのバックオフィス整備、会社の成長を止めていませんか?

元 大和証券専務取締役 後藤氏が語る、成長を支える体制整備の順番と中身「まずは売上を伸ばすのが肝心です。体制整備は、その伸びを守るためのものです。」

そう語るのは、大和証券でIPO・M&A支援を含む投資銀行業務を手掛け、200名程度の子会社経営も経験した後藤氏。

今回は、後藤氏に企業の未来の可能性を拡げる体制整備の考え方と実務的なポイントを伺いました。 -

働き方を見直すチャンス/育児・介護休業法

2025年大幅改正のポイント育児介護休業法(現・育児・介護休業法)は平成3年に制定、平成4年4月から施行されました。育児や介護などで時間的な制約を抱えている従業員が、家庭と仕事を無理なく両立できるようにすることを目指して制定された法律です。

-

中小企業こそ危ない!情報漏えいリスクと“今すぐ”始める対策

今回は、ITコンサルティングを行う株式会社イントリーグ(以下、イントリーグ)代表取締役社長兼CEOの永井氏に、中小企業が直面する情報漏えいの具体的な事例や、すぐに実践できる対策について伺いました。

-

コンプライアンス教育推進事例 ACワークス株式会社様

今後のコンプライアンス教育の課題は、世の中の変化を常にキャッチアップし続けることだと考えています。時代によって求められる教育内容は変わるため、その変化を的確に捉え、タイムリーに従業員に伝えていくことが重要です。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録