離職票が届かないときの手続きは?企業のリスクや対応を徹底解説

離職票は、失業保険の受給や国民健康保険・国民年金への切り替えなど、退職後の生活や手続きに欠かせない非常に重要な書類です。

その交付が遅れると、退職者に多大な不安や不利益を与えるだけでなく、企業にとってもさまざまなリスクを招きます。

この記事では、「離職票が届かない」という問題に直面した企業が、その一般的な原因を正確に理解し、落ち着いて対応するための具体的な手続きや対応策を詳しく解説します。

なお、以下のレポートではコンプライアンス違反の代償や、企業のリアルな事例とともにコンプライアンス違反対策についても紹介しています。

離職票の郵送漏れなどのミスなどの対応遅れも、場合によってはコンプライアンス違反につながる可能性があります。このようなミスを防ぐためにも、本レポートをぜひダウンロードしてみてください。

目次

離職票が届かない!企業側が知っておきたい基本情報

離職票は、従業員が退職したことを公的に証明する書類で、企業が発行し、退職者に交付します。これは、退職者が失業保険の受給手続きをおこなう際や、健康保険・年金といった社会保険の切り替え手続きを進める上で、非常に重要な役割を果たします。

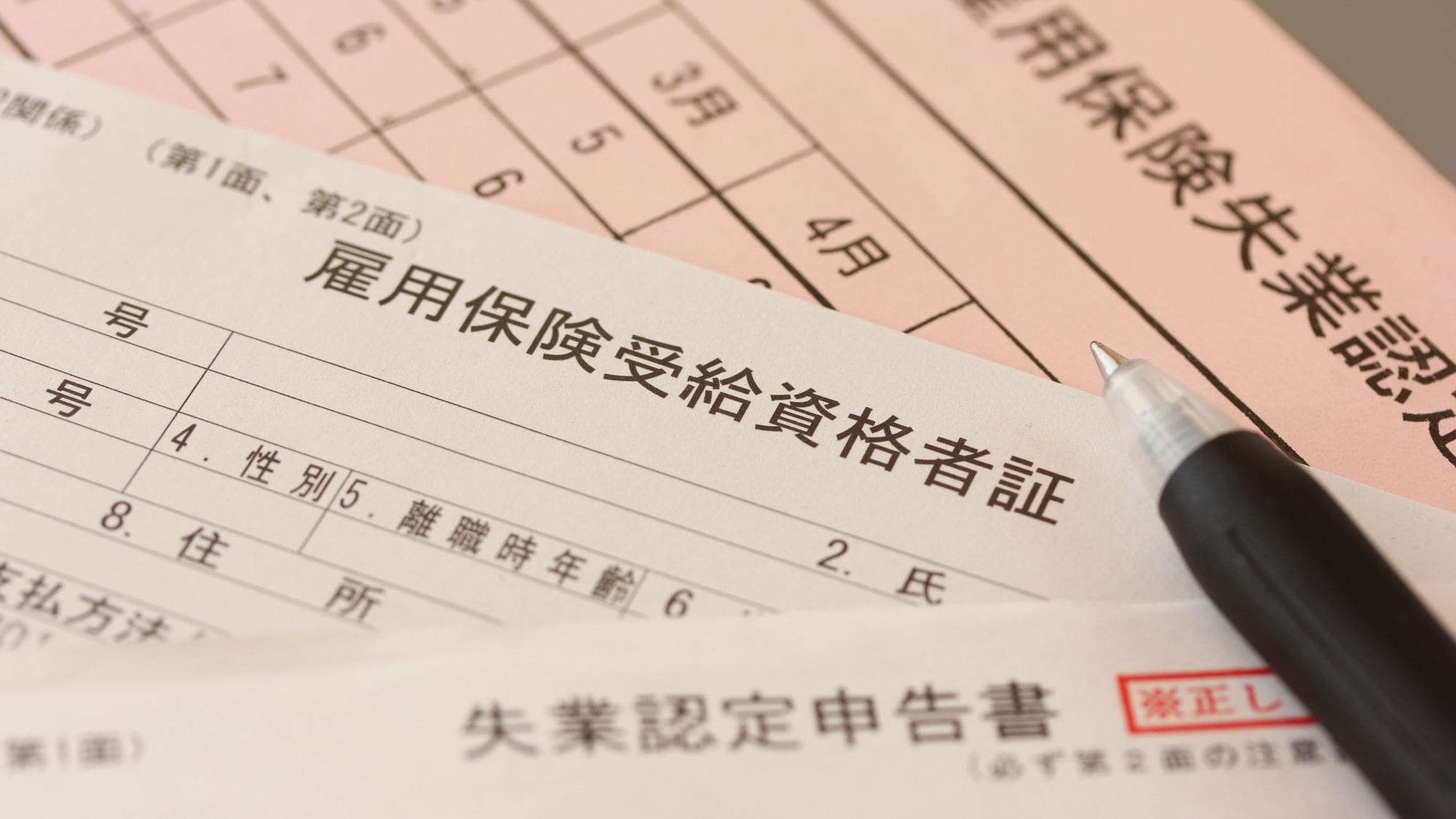

そもそも離職票とは何か

離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」で、2枚で構成されます。被保険者期間や支払われた賃金、離職理由などが詳細に記載されており、主にハローワークでの雇用保険(失業保険)の手続きに使われます。

企業は退職日の翌々日以降にハローワークへ必要書類を提出し、ハローワークから交付された離職票を退職者へ送付するという流れが一般的です。

国民健康保険や国民年金手続きへの影響

退職すると、会社の健康保険や厚生年金の資格を喪失します。その後、国民健康保険や国民年金に加入する場合、あるいは元の会社の健康保険を任意継続する場合などに手続きが必要です。

離職票自体が直接の提出書類となるわけではありませんが、離職日の確認や、収入状況の証明として提出を求められるケースがあります。離職票が届かないと、これらの社会保険関連の手続きがスムーズに進まない可能性があるのです。

離職票はいつ届く?

離職票は、退職日から約10日~2週間で手元に届くのが一般的とされています。ただし、これはあくまで目安であり、以下の手順を経て発行されるため、もう少し時間がかかる場合もあります。

- 会社がハローワークに書類を提出

会社は、退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。 - ハローワークが離職票を発行

ハローワークは提出された書類に基づいて離職票を発行し、会社へ返送します。 - 会社から退職者へ送付

会社はハローワークから受け取った離職票を退職者へ郵送します。

これらの手続きには通常数日を要するため、退職後すぐに受け取れるものではありません。特に年度末や年度初めなど、ハローワークが繁忙期の場合は、発行がさらに遅れる可能性もあります。

しかしこの点を解消するため、2025年1月20日から、離職票をハローワークから離職者へ電子的に直接交付するサービスが開始されました。

この直接交付サービスは、離職票の受取までのタイムラグを減らし、離職者の利便性向上を目的としていますが、下記の要件を満たす必要がある点に注意が必要です。

- マイナンバーがハローワークに登録されている

離職者自身のマイナンバーが、あらかじめハローワークのシステムに登録されている必要があり、資格喪失届提出の2週間程度前までに登録手続きをおこなうことが推奨されています。また、マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携設定が必要です。 - 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きをおこなっている

会社がハローワークへの離職手続きを紙媒体ではなく、電子申請でおこなっていることが条件となります。

離職票が届かない場合に企業が知っておきたい4つのリスク

退職者へ離職票が届かない事態は、単なる事務手続きの遅れでは済みません。退職者の生活設計に影響を与えるだけでなく、企業にとっても信頼失墜や法的トラブルにつながる重大なリスクをはらんでいます。

退職者からの問い合わせ増加と企業イメージの悪化

離職票が期日までに届かないと、退職者は不安になり、企業への問い合わせが頻繁に発生します。これは担当部署の業務負担を増やすだけでなく、「手続きがずさん」「退職者対応が不誠実」といった悪評につながりかねません。

労働基準監督署への相談や指導につながる可能性

離職票の交付は企業の義務であり、届かないと雇用保険法上の問題となり得ます。退職者が離職票の未交付について不満を持ち、労働基準監督署に相談した場合、労基から企業に対して状況確認や早期交付を求められる可能性があるからです。

行政からの指導は、企業のコンプライアンス違反を示すものとなります。

訴訟や損害賠償請求のリスク

離職票が届かないことにより、失業保険の受給開始が遅れたり、そのほかの公的手続きに支障が出たりした場合、失業保険を受け取れなかった期間の生活費などについて企業に賠償を求める可能性があります。

企業の事務手続きの不備が、法的な責任追及に発展するリスクもゼロではありません。

再就職や職業訓練など、退職者の次のステップへの影響

失業保険の受給手続きが遅れることは、退職者が生活資金を得ながら再就職活動や職業訓練校への申し込み機会を奪います。次のキャリアプランに大きな支障をきたし、精神的な負担も増大させます。

離職票が届かないことにより、退職者の人生計画に悪影響を与え、強い不満や怒りの原因となり得るのです。

離職票が届かない原因と、企業が確認すべきポイント

退職者から「離職票が届かない」という連絡を受けた場合、その原因のほとんどは企業側の手続きのどこかに潜んでいます。

- 発行・送付にかかる一般的な期間(通常2週間~1か月目安)

- ハローワークへ手続きの遅延・漏れ

- 離職票の記載内容に不備があり、確認に時間を要している

- 社内の手続きフローに問題がある

- 退職者への確認が不足していた

- 意図的な遅延や嫌がらせ(決してあってはならない行為)

企業担当者は、迅速に原因を特定し、対応するため、自社の発行・送付プロセスやハローワークへの手続き状況を詳細に確認する必要があります。

退職者から「届かない」と言われたときの対応フロー

退職者から「離職票が届かない」と問い合わせがあった際は、速やかに、そして誠実に対応することが企業の信頼維持につながります。

- 状況ヒアリングと謝罪

まずは到着が遅れていることへのお詫びを伝え、いつ退職したか、離職票が必要な理由など、退職者の状況を詳しくヒアリングします。 - 社内状況確認

該当する離職票の発行状況、ハローワークへの提出状況、交付状況、退職者への送付日・方法を早急に確認し、未着の具体的な原因を究明します。 - 経過報告と今後の見込みの説明

調査で判明した状況と、離職票の発送予定日を正確に報告し、改めてお詫びを伝えます。事実に基づいた説明を心がけます。 - 迅速な発行・送付

もし社内手続きの遅れや漏れが原因であれば、最優先で手続きを進めます。送付方法は追跡可能な方法を検討し、確実に届くよう配慮します。 - 仮手続きの情報提供

離職票が届くまでの間、ハローワークで仮手続きや仮申請が可能であることを情報提供し、退職者の不安軽減に努めます。

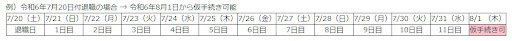

退職日の翌日から数えて12日目以降であれば、離職票がない状態でも「仮手続き」としてハローワークで失業給付の申し込みが可能です。

出典)厚生労働省「雇用保険給付窓口からのお知らせ」

離職票の未着をゼロに!中小企業が防止のためにできること

離職票が届かないという事態は、退職者に多大な迷惑をかけるだけでなく、企業の信用を大きく損なう事態です。特に人的リソースが限られる中小企業では、担当者の業務過多や連携不足が原因で手続きが滞るケースも少なくありません。

ここでは、中小企業でも無理なく取り組める具体的な再発防止策をご紹介します。

退職手続きフローの見直しと標準化

離職票の発行・送付プロセスが特定の担当者に依存する「属人化」は、未着の大きな原因です。

例:

- 全工程の可視化とフロー作成

- 役割と期限の明確化

- チェックリストの導入

担当者の教育と複数名でのチェック体制

雇用保険や離職票に関する手続きは専門知識を要します。

例:

- 定期的な研修実施

- ダブルチェック体制

- 情報共有とバックアップ体制

退職者への事前の手続き説明とスケジュール共有

退職者の不安軽減には、事前の情報提供が不可欠です。

例:

- 退職面談

- ハローワークへ提出する日数や送付目安(2週間~1か月程度)などを事前に伝える

送付方法と到着確認の徹底

確実に離職票を届けるための工夫も重要です。

例:

- 追跡可能な送付方法

- 発送通知と到着確認

参考記事:離職とは?中小企業が押さえるべき基礎知識・手続き・防止策を徹底解説

まとめ

この記事では、「離職票が届かない」という状況に焦点を当て、企業側が知っておくべき原因と対応策、そして再発防止策について詳しく解説しました。

離職票が届かないという事態は、退職者のその後の生活に深刻な影響を与え、結果として企業の信頼を損なう重大な問題です。

「離職票が届かない」と問い合わせがあった際は、まず原因を正確に把握し、退職者へ誠実かつ迅速な情報提供と発行・送付の手続きをおこなうことが最重要です。

今後このような事態をゼロにするために、退職手続きフローの見直しなど再発防止策を講じなければなりません。

適切な手続きと誠実な対応は、企業のコンプライアンス遵守を示すだけでなく、退職者からの信頼獲得にもつながり、巡り巡って企業の評価を高めます。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録